訓令式

KUNREISIKI

あらまし

Aramasi

明治時代から ローマ字には いろいろな 方式が あり,混乱が つづいて いました.そこで,ローマ字の かきかたを 統一 する ことに なり,1937(昭和12)年に 公式の ローマ字が つくられました.それが 訓令式です.訓令式は 国際的で 合理的で 日本語らしい つづりかたです.つまり,ローマ字の 目的に かなった 方式です.まだ 改良の 余地は ありますが,いまの ところ もっとも 完成度の たかい ローマ字は 訓令式です.

戦後,GHQが 一部の 分野で ヘボン式を 強制 した こと などから ローマ字は ふたたび 混乱 して しまいましたが,1954(昭和29)年に あらためて 訓令式を 公式の ローマ字と する ことが きめられました.1989(平成元)年には 国際標準の ローマ字(ISO 3602)も できましたが,その 中身は 訓令式です.

訓令式は 規則性を 優先 した 方式で,ヘボン式は 発音を 重視 した 方式だと 説明 される ことが おおいのですが,これは 完全な でたらめです.また,日本語を ローマ字で かく ときは 訓令式を つかう べきなのに,じっさいには ヘボン式 ばかりが つかわれて います.訓令式と ヘボン式の ちがいや 訓令式が つかわれない 理由を 疑問に おもって いる 人も いるでしょう.これらは あとで くわしく 説明 します.

ほんらい ローマ字は 人名・地名・駅名 などの 名前を かく ものでは ありません.日本語の 文章を かく ものです.したがって,ローマ字は 日本語の 文章を 記述 できる 性能を そなえた 合理的で 日本語らしい かきかたで,かつ 小学生でも つかいこなせる くらい かんたんで ないと いけません.訓令式は そのように 設計 された 方式です.ローマ字は 日本語の 基礎知識で あり,ローマ字の 勉強は 日本語の 勉強です.小学校の「国語」で 訓令式を おしえて きたのは このためです.

2025年,ローマ字の 公式ルールが 改定 されて,訓令式は 廃止 されました.これは 公の 分野で 訓令式を つかわないと いう 意味です.一般の 会社や 個人が 訓令式を つかうのは これからも 自由です.ローマ字入力で 訓令式の キー操作も これまでどおり つかえます.しかし,小学校の「国語」で おしえられる ローマ字は ヘボン式に かわります公式ルールは 行政機関に たいする 命令なので,その 強制力が およぶのは 公的な 分野 だけです.しかも,ほとんどの 分野は これまでも 公式ルールに 違反 して 訓令式を つかって いませんでしたから,これらの 分野で ローマ字の 方式が かわる ことは ありません.ほぼ 唯一 公式ルールに のっとって いた 分野が 小学校の「国語」の ローマ字でした.また,ローマ字と ローマ字入力は 別物ですから,あたらしい 公式ルールは ローマ字入力の 仕様に 影響を あたえません.つまり,訓令式の キー操作は これからも つかえます.そのため,小学校の「国語」で 訓令式を おしえるのでは ないかとも かんがえられます.その ばあい,「国語」の 授業は これまでと あまり かわらない ことに なります.なお,ローマ字入力の 基本的な キー操作は 日本式を もとに 設計 されて いるので,訓令式と ヘボン式を おぼえても ローマ字入力の 基本的な キー操作は マスター できません.この 不整合は これまで いいかげんに ごまかされて きましたが,それは これからも かわらない ようです..

訓令式の「ローマ字表」

Kunreisiki no Rômazi-hyô

訓令式の「ローマ字表」を 下に しめします.訓令式と ヘボン式を あわせた ものは「「国語」の ローマ字の「ローマ字表」」に あります.

| 直音 | 拗音 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ア | イ | ウ | エ | オ | |||

| a | i | u | e | o | |||

| カ | キ | ク | ケ | コ | キャ | キュ | キョ |

| ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo |

| サ | シ | ス | セ | ソ | シャ | シュ | ショ |

| sa | si | su | se | so | sya | syu | syo |

| タ | チ | ツ | テ | ト | チャ | チュ | チョ |

| ta | ti | tu | te | to | tya | tyu | tyo |

| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ニャ | ニュ | ニョ |

| na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo |

| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | ヒャ | ヒュ | ヒョ |

| ha | hi | hu | he | ho | hya | hyu | hyo |

| マ | ミ | ム | メ | モ | ミャ | ミュ | ミョ |

| ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo |

| ヤ | ユ | ヨ | |||||

| ya | yu | yo | |||||

| ラ | リ | ル | レ | ロ | リャ | リュ | リョ |

| ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo |

| ワ | ヲ | ||||||

| wa | o | ||||||

| ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ギャ | ギュ | ギョ |

| ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo |

| ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ジャ | ジュ | ジョ |

| za | zi | zu | ze | zo | zya | zyu | zyo |

| ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | ヂャ | ヂュ | ヂョ |

| da | zi | zu | de | do | zya | zyu | zyo |

| バ | ビ | ブ | ベ | ボ | ビャ | ビュ | ビョ |

| ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo |

| パ | ピ | プ | ペ | ポ | ピャ | ピュ | ピョ |

| pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo |

※ カタカナは 音声を あらわして います.たとえば,「カ」の 下に ka と かいて あるのは,かな文字では〈カ〉と かく 音声を ローマ字では ka と かくと いう 意味です.

※ 印刷用の「ローマ字表」(A4サイズ)も あります.

訓令式の きまり

Kunreisiki no kimari

- 撥音(ん)は n で あらわします.撥音の つぎに 母音 または ヤ行音が ある ときは きる印(')で くぎります.

- 促音(っ)は つぎの 子音字を かさねます.

- 長音(ー)は のばす 音の 母音字に 山形(^)を のせます.

onsen(温泉)

sinbun(新聞)

hon'ya(本屋)

kitte(切手)

zassi(雑誌)

itti(一致)

utyû(宇宙)

kibô(希望)

takusî(タクシー)

Tôkyô(東京)

Yamada Tarô(山田太郎)

Mukasi mukasi, aru tokoro ni ozîsan to obâsan ga imasita.

ここでは イ段の 長音を î と かいて いますが,これを ii に する かきかたも あります.くわしくは「î を ii と かく?」を およみ ください.

takusii(タクシー)

tiizu(チーズ)

ローマ字の かきかたは「かきかた」「分かち書き」「固有名詞」「特殊音」「代用表記」で くわしく 解説 して います.

「四つの言葉」から「小鳥」(むかしの 教科書)

レオナルド・ダ・ビンチ「随想録」より.カルデリノは イタリア語で,日本では ラテン語の Charadrius から カラドリウスと よんで いる ようです.

「徳の愛」は カトリックが 重視 する 美徳の ひとつです.ラテン語は caritas.英語の charity(慈善)の 語源です.

おぎない

Oginai

「訓令式」と いう 名前

Kunreisiki to iu namae

「訓令式」と いう 名前は 1937(昭和12)年9月21日に だされた 内閣訓令第3号「国語ノローマ字綴方統一ノ件」が もとに なって います.訓令とは 行政機関に たいする 命令です.この 訓令で,はじめて ローマ字に 公式ルールが でき,ルール上は 公の 分野で つかう ローマ字の かきかたが 統一 されました.ここで さだめられた 方式には 名前が ついて いませんでしたが,ヘボン式や 日本式と 区別 する ため,自然に「訓令式」「国定式」などと よばれる ように なり,やがて「訓令式」に おちつきました.正式の 名前では ないので,文部科学省も「いわゆる 訓令式」と かいて いたり します.

公式ルールの 改定

Kunrei no kaitei

1937(昭和12)年に つくられた 公式ルールは 1954(昭和29)年12月9日に 改定 されました.あたらしい 公式ルールの 本則は 訓令式でしたが,1937年の 議論で 採用 しないと きめた はずの ヘボン式が 条件つきで つかえる ように なって いました.そして この 改定の あと,公の 分野で つかわれる ローマ字は ほぼ すべて ヘボン式に なりました.

そのため,ヘボン式を 合法化 する ために 公式ルールを むりやり ねじまげたのでは ないかと うたがわれて います.くわしくは 「ローマ字のつづり方」:1954 を およみ ください.

2025年,公式ルールは ふたたび 改定 されて,訓令式は 廃止 されました.

ふりがなの ABC表記? 発音の ABC表記?

Hurigana no ABC-hyôki? Hatuon no ABC-hyôki?

ふりがなを ABCに おきかえた ものが ローマ字だと おもって いる 人が いますが,これは よく ある おもいちがいです.ローマ字は 日本語の 音声を ABCで かいた ものです.ローマ字の つづりは ことばの 音声で きまります.ふりがなでは きまりません.ふだん ローマ字入力を つかって いる 人は かんちがい して いる ことが あるので,気を つけて ください.

日本語の 発音を 外国人に しめす 目的で ABC表記に した ものが ローマ字だと おもって いる 人も いますが,これも よく ある おもいちがいです.ローマ字は 発音記号の ような ものでは なく,正確な 発音を しめす 目的を もって いません.じっさい,そんな はたらきは なく,日本語を しらない 外国人が ローマ字を みても,それを ただしい 発音では よめません.

このように,ローマ字は ふりがなの ABC表記でも 正確な 発音の ABC表記でも ありません.それでは いったい なんなのかと いうと,日本語の 表記法の ひとつです.漢字や かな文字を つかわず,日本語の 音声を ABCで かく しくみです.ただし,その 音声は 口から でる 物理的な 音声では ありません.日本語で くらして いる 人の 頭の 中に ある 心理的な 音声です口から でる 物理的な 音声と 頭の 中に ある 心理的な 音声は ちがいます.口から でる 音声で いえば,「音程」「音符」「音楽」の【ン】は すべて ちがい,【ハ】【ヒ】【フ】の 子音も すべて ちがいます.したがって,発音記号は これらを すべて ちがう 記号で かきわけます.しかし,日本語で くらして いる 人は これらの ちがいを 意識 して いないので,ローマ字(訓令式)は この 意識に あわせて これらを おなじ つづりで ontei, onpu, ongaku; ha, hi, hu と かきます.このように,ローマ字(訓令式)は 頭の 中で おなじだと おもって いる 音声を おなじ つづりで かき,ちがうと おもって いる 音声を ちがう つづりで かく しくみです..

ローマ字が なんで あるかは「ローマ字とは 何か」で くわしく 解説 して います.

ローマ字と ふりがな

Rômazi to hurigana

ローマ字で もっとも よく ある おもいちがいは かな文字を ABCに 変換 した ものが ローマ字だと いう ものです.

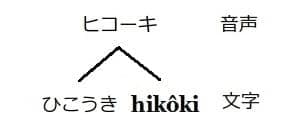

ふりがな・ローマ字

ローマ字と ふりがなは おなじ 音声を ちがう 表音文字で かいた ものです.

日本語の 音声を ラテン文字(ABC)で かいた ものが ローマ字で,かな文字で かいた ものが ふりがなです.ローマ字と ふりがなの あいだに 直接の つながりは なく,これらは おたがいに 独立 した ものです.しかも,音声を 文字列に 変換 する ルールが ちがうので,一般に ローマ字の つづりと ふりがなの つづりは 対応 しません.

歴史的仮名遣いを つかって いた 時代は これが もっと はっきり して いました.たとえば,明治時代の 日本人は「川(かは)」「今日(けふ)」「声(こゑ)」を kawa, kyô, koe と かいて いました.戦後に かなづかいが 近代化 されて,ふりがなの かきかたが ローマ字の かきかたに ちかづいた わけです.

それでも まだ ふりがなは ローマ字に おいついて おらず,ローマ字の つづりと ふりがなの つづりは 対応 しません.ふりがなの かきかたは さらに 近代化を すすめて いく 必要が あるのですが,じっさいには 1980年代から 退化 して きて います.くわしくは「棒引き仮名遣い」を およみ ください.

完全に 自動では ふりがなを ローマ字に 変換 できません.ふりがなを ローマ字に 変換 すると うたって いる ツールは たくさん ありますが,ふりがなを 入力 する ツールで つねに ただしい 結果を 出力 できる ものは ひとつも ありません.くわしくは「なぜ ふりがなでは ダメなのか?」を およみ ください.

ローマ字と ローマ字入力

Rômazi to Rômazi-nyûryoku

ローマ字入力は ローマ字を 日本語入力システムに 応用 した ものです.ただし,ただしい ローマ字を 入力 して,それを そのまま 漢字かな表記に 変換 する 自然な しくみでは ありません.独自方式の ローマ字で ふりがなを 入力 して,その ふりがなを 漢字かな表記に 変換 すると いう まわりくどい しくみです.たとえば,ôsama を 入力 して「王様」に 変換 するのでは なく,o, u, sa, ma で〈お〉〈う〉〈さ〉〈ま〉を 入力 して,それを「王様」に 変換 します.

このように,ローマ字入力は その 設計が まずい せいで ローマ字と まったく ちがう ものに なって います.つまり,ローマ字の かきかたと ローマ字入力の キーの おしかたは ちがいます.音声を【 】で,表記を〈 〉で あらわすと,つぎの ように なります.

| ローマ字 | ローマ字入力 | |

|---|---|---|

| 王様 | 【オーサマ】→ ôsama | ousama →〈おうさま〉 |

| オオカミ | 【オーカミ】→ ôkami | ookami →〈おおかみ〉 |

| 空気 | 【クーキ】→ kûki | kuuki →〈くうき〉 |

| ケーキ | 【ケーキ】→ kêki | ke-ki →〈けーき〉 |

| こんにちは | 【コンニチワ】→ konnitiwa | konnnitiha →〈こんにちは〉 |

学校の「国語」で 勉強 する ローマ字と ローマ字入力で 入力 する ローマ字が くいちがって いるのは ローマ字入力の 設計が おかしいからです.この 問題は ローマ字入力の 設計を あらためる ことで 解決 できます.くわしくは「ふたつの ローマ字を 統一 する」を およみ ください.

かきかたで 気を つける ところ

Kakikata de ki o tukeru tokoro

訓令式の「ローマ字表」は 子音字と 母音字が 規則的に ならんで います.しかし よく みると,【ヂ】【ヅ】【ヂャ】【ヂュ】【ヂョ】【ヲ】の 部分が 不規則です.ローマ字入力の ローマ字は これらの 部分も 規則的です.そのため,ローマ字入力に なれて いる 人は「鼻血(はなぢ)」「三日月(みかづき)」を うっかり ✕ hanadi, mikaduki と かいて しまう ことが あります.これは まちがいですから,気を つけて ください.

なぜ【ヂ】【ヅ】を di, du と かかないのか,ふしぎに おもうかも しれませんが,その 理由は かんたんです.ローマ字は 日本語の 音声を かく ものだからです.音声を かく わけですから,おなじ 音声は おなじ つづりで かきます.いまの 共通語では【ジ/ヂ】【ズ/ヅ】は おなじなので,【ジ/ヂ】は zi で 統一 し,【ズ/ヅ】は zu で 統一 する ルールに なって います.ローマ字は ふりがなを ABCに 変換 した ものでは ない ことを おもいだして ください.

ときどき,di, du に すると 外国人が【ディ】【ドゥ】などと よんで しまうから こういう ルールに して あるのだと いわれる ことも ありますが,そんな 理由では ありません英語の はなし手は di, du を【ダイ】【デュ】と よんで しまうかも しれません.ローマ字の 目的は 発音を しめす ことでは ありません.日本語を 国際的で 合理的で 日本語らしい かきかたに する ことです.この 目的で 設計 された 訓令式は 日本語の 性質に あわせて つづりかたが きめて あります.外国人に どんな 発音で よまれるかは まったく 関係ない ことですから かんがえに はいって いません.中国や 韓国の ローマ字も 中国語や 韓国語の 性質に あわせて 設計 されて いて,外国人に どう よまれるかを かんがえて つづりかたが きめて あるのでは ありません.英語も フランス語も 外国人に どう よまれるかを かんがえて つづりかたが きめて ある わけでは ないでしょう.ある 国の 言語の 表記法が その 国の 人で なく 外国人の 都合で できて いる なんて ことは,植民地でも ない かぎり,ふつうは ありません..

これと おなじ 理屈で,【ジャ/ヂャ】【ジュ/ヂュ】【ジョ/ヂョ】は zya, zyu, zyo で 統一 し,【オ/ヲ】は o で 統一 する ルールに なって います.

こまかい はなしを すれば,四つ仮名(じ・ぢ・ず・づ)の かきかたには すこし まずい ところが あります.これは 訓令式の 弱点です四つ仮名は 日本語の 性質に あわせて D と Z を つかいわける かきかたに すると いいでしょう.その ばあい,「鼻血(はなぢ)」「三日月(みかづき)」は hanadi, mikaduki です.くわしくは「もっと 日本語らしい かきかた」を およみ ください..

訓令式と ヘボン式の ちがい

Kunreisiki to Hebonsiki no tigai

訓令式と ヘボン式は かきかたが ちがいます.訓令式は 日本語らしい かきかたで,ヘボン式は 英語風の かきかたです.具体的な つづりの ちがいは「ローマ字の 比較」で 説明 して います.

Sin'itirô(伸一郎)

enpitu(鉛筆)〔訓令式〕

Shin-ichirō(伸一郎)

empitsu(鉛筆)〔ヘボン式〕

訓令式は 正確な 発音を あらわして いない けれど ヘボン式は 正確な 発音を あらわして いると 解説 される ことが おおいのですが,これは まったくの でたらめです.ローマ字は 日本語の 音声を かく ものですから,方式の ちがいで かわるのは ローマ字の つづりで あって,かかれる 音声は かわりません.たとえば,【シ】【チ】を 訓令式で かくと si, ti で ヘボン式で かくと shi, chi ですが,これらが あらわして いる 音声は まったく おなじ【シ】【チ】で,どちらも 日本語の 発音を 正確に あらわして います.「英語の 発音に ちかい ヘボン式」と いう いいかたも ナンセンスで,ヘボン式が かいて いるのは 日本語の 発音です.ローマ字を 解説 する 文章が この いいかたを して いたら,そこに かかれて いる 内容は すべて 信用 できないと おもった ほうが いいでしょう.

外国人は ヘボン式を ただしい 発音で よめると 解説 される ことが ありますが,これも 完全な でたらめです.理由は かんたんで,文字の よみかたは 言語に よって ちがうからです.たとえば,漢字の よみかたは 日本語と 中国語で ちがうので,中国語を しらない 日本人は 中国語を ただしい 発音で よめません.ABCの よみかたも 言語に よって ちがうので,日本語を しらない 外国人は どんな 方式の ローマ字も ただしい 発音で よめません.ABC表記なので あてずっぽうの 発音で よむ ことは できますが,それで ただしい 発音に なる はずが ありません.ローマ字を ただしい 発音で よめるのは 日本語を しって いる 人 だけです.

訓令式は 小学生が おぼえやすい ように ルールを 単純化 した かきかただとか,いまは つかわれなく なった ふるい 方式だとか,そんな ふうに おもって いる 人も いますが,そうでは ありません.訓令式は 日本語の 性質に あわせて 設計 された ローマ字なので,「ローマ字表」を 五十音図の 形に あわせて かくと 規則性が あらわれると いう だけです.そして,訓令式は ヘボン式より あとに つくられた あたらしい 方式です.

音声学的には 訓令式より ヘボン式の ほうが すぐれて いると いわれる ことも ありますが,これは ローマ字を 発音記号の ような ものと おもいこんで いる 人の はやとちりです.訓令式は 世界の 言語学者にも みとめられて いる 理論的な かきかたですが,ヘボン式は 宣教師の アイデアを もとに して いるので,理論的に すこし まずい ところが あります.その おかしな ところを あらためて つくりなおした 方式が 訓令式です.訓令式と ヘボン式の どちらが すぐれて いるかと いう 不毛な 議論を いまでも みかけるのは,ヘボン式が 学術的に 否定 されて 訓令式が できた 歴史を しらない 人が おおいからでしょう.訓令式が つくられた いきさつは「日本人の ローマ字」で 説明 して いますローマ字は 音声を 正確に かきうつす 発音記号の ような ものでは なく,その 音声や ことばを どのように 意識 して いるかに よって つづりが きまります.したがって,音声学は ローマ字と あまり 関係ない ものです.ローマ字を 解説 する ときに 音声学の 用語を つかう 人が おおいのは こまった ことで,これが ローマ字を 発音記号と かんちがい させる もとに なって います.学校の「英語」の 授業が 英語の 発音を おしえる 道具と して ヘボン式を つかって いる ことにも 問題が あります.ヘボン式と 日本式の 対立を 解消 して ローマ字を 統一 する ための はなしあいは 6年ちかくに わたりましたが,最終的に 日本式が 理屈に あって いると みとめられ,訓令式は 基本的に 日本式の かんがえかたを うけつぎました.このとき ヘボン式は 学術的に 否定 されたと いえます..

もともとの ローマ字は 外国人が 日本語に つけた ふりがな みたいな ものでした.日本人が「英語」の 教科書に かきこむ「ディス イズ ア ペン」式の カタカナ表記と おなじで,ヘボン式も そんな ローマ字の ひとつです.外国人は ヘボン式を ただしい 発音で よめると いうのは 完全な あやまりで,英語を はなす 人が(あてずっぽうの 発音で)よめば ただしい 発音に ちかづく 部分が あると いう だけです.英語を はなさない 人が(あてずっぽうの 発音で)よめば めちゃくちゃな 発音に なる ことも あります.そして,ほとんどの 外国人は 英語を はなしません.

訓令式は 日本人が 日本語を かく ために つくった ものですから,設計方針が ちがいます.日本語らしい かきかたに なる よう,日本語の 音韻(おんいん)に あわせて 設計 して あります.ヘボン式も 基本的には 日本語の 音韻に あわせて 設計 して あるのですが,英語風に よんだ とき ただしい 発音に ちかづく つづりに しようと して,英語の 音韻に あわせて いる ところが あり,子音の つづりかたが ところどころ おかしく なって います.ヘボン式の「ローマ字表」に 不規則な ところが おおいのは そのためです.

音韻とは,かんたんに いえば,ある 言語の はなし手が ちがいを 意識 して いる 音声です.訓令式は 日本語の はなし手が ちがいを 意識 して いる 音声を ちがう つづりで かき,ちがいを 意識 して いない 音声を おなじ つづりで かきます.訓令式が【タ・チ・ツ・テ・ト】の 子音を おなじ T で かくのは 日本語で くらして いる 人が タ行の 子音の ちがいを 意識 して いないからです.もし それを 意識 して いたら,「勝たない」「勝ちます」「勝つ」を【カタナイ】【カティマス】【カトゥ】と 発音 したく なる はずです.「パンダ」の【ン】と「サンマ」の【ン】を おなじ N で かくのも【ン】の 発音の ちがいを 意識 して いないからですある 言語で くらして いる 人が どの 音声の ちがいを 意識 して どの 音声の ちがいを 意識 しないかは その 言語の 性質に よります.日本語は【チ/ティ】や【ツ/トゥ】を 区別 しない 性質を もって います.五十音図で〈た・ち・つ・て・と〉が おなじ 行に ならんで いるのは その あらわれです.英語の two は 日本語に なって いますが,それを【ツー】と 発音 しても【トゥー】と 発音 しても ちがいは ありません.動詞「勝つ」の 活用は【カタナイ】【カチマス】【カツ】で あって,【カタナイ】【カティマス】【カトゥ】では ありませんが,もし 外国人が まちがって そんな 発音を して しまっても,別の ことばと とりちがえる 心配は なく,意味が つうじます.そのため,日本語で くらして いる 人は これらの ちがいを 意識 して いません.ことばの ちがいに つながらない 程度の 発音の ちがいは 意識 する 必要が ないからです.ローマ字の 設計に あたって,日本語が 区別 しない ものを 区別 しない かきかたに すれば,それは 日本語を かくのに ふさわしい ローマ字に なる はずです.訓令式は こういう 方針で 設計 されて います.ローマ字は 日本語の 表記法ですから,日本語の 性質に あわせて つくって ある わけです..

ta, ti, tu, te, to

(た・ち・つ・て・と)

panda(パンダ)

sanma(サンマ)

訓令式は 頭の 中で おなじだと おもって いる 音声を おなじ つづりで かき,ちがうと おもって いる 音声を ちがう つづりで かく しくみです.この しくみは 表音文字で 記述 する 外国語でも まったく おなじです.訓令式は 世界的に みても 一般的で 自然な つづりかたで ある ことが わかります.くわしくは「音韻論」を およみ ください.

いまは 外来語 などで【チ/ティ】【ツ/トゥ】を 区別 して かくのが ふつうです.そのため,【チ】【ツ】が ti, tu で【ティ】【トゥ】が かけない 訓令式は 性能が わるいと かんがえる 人が おおい ようです.しかし,これは ローマ字を よく しらない 人の はやとちりです.ローマ字は 日本語の 文章を かく ものですから,どの 方式の ローマ字にも 外来語 などを かく ための 拡張 した つづりが あり,訓令式にも【ティ】【トゥ】を かく つづりが あります.くわしくは「特殊音」を およみ ください.

ここで 説明 した ことは「ローマ字の かんがえかた」で もっと くわしく 解説 して います.

訓令式が つかわれない 理由

Kunreisiki ga tukawarenai riyû

日本語を ローマ字で かく ときに 訓令式を つかう べきで ある ことは 一般人でも すこし かんがえれば わかります.くわしくは「ヘボン式か 訓令式か」「訓令式の 根拠」を およみ ください.ところが,じっさいには 何も かんがえて いない 人が ほとんどです.そもそも かんがえる きっかけが ありませんし,かんがえようと しても 言語学の 知識や 国際理解の 素養が たりません.そして,いまの 日本には そういう 人を ヘボン式に ひきよせる 環境が できあがって います.

会社の ロゴタイプ

会社の 名前の ローマ字表記は ほとんどが ヘボン式で,訓令式の NISSIN は めずらしい 例です.

まず,日本の 政府や 経済界が ヘボン式を ごりおしで つかって きた せいで,ヘボン式が あたりまえの ように なって いる ことです.政治的な 理由で,パスポートの ローマ字,道路標識の ローマ字 など,公の 分野で つかわれる ローマ字は すべて ヘボン式の 変種です.ビジネス上の 理由で,会社の 名前の ローマ字も ほとんどが ヘボン式の 変種です.これらが 世の中に かんちがいを ひろめて きた ことは まちがい ありません.

それから,英語教育の 問題です.学校の「英語」では ヘボン式から 派生した ローマ字が つかわれて いますが,おおくの 英語教師は ローマ字とは 何かを まったく 理解 して おらず,英語の 発音を おしえる 道具と して ローマ字を つかって います.外国人は ヘボン式を ただしい 発音で よめるとか,ti を【ティ】と 発音 するとか,そんな でたらめを おしえて いる うたがいも あります.英語の 得意な 人が SNSで 訓令式は おとった 方式だと きめつけて いる ことも よく あります.ヘボン式を すぐれた 方式だと おもいこんで しまう 人が おおいのは この ためですきびしい ことを いう ようですが,小学校や 塾で 英語を おしえて いる 人を ふくめて,一部の 英語教師の 不勉強は 目に あまります.よく ローマ字教育の せいで 英語が わからなく なって いると いわれますが,事実は その 反対です.あやまった 英語教育の せいで ローマ字が わからなく なって います.SNSの インフルエンサーに よる 悪影響も みすごせません.翻訳・通訳の プロ,外国で くらして いる 人,小学生の 保護者 などには 日本の 英語教育に 関心を もって いる 人が おおく,こういう 人たちが ローマ字教育や 訓令式の 廃止を 熱心に うったえるので,手が つけられなく なって います..

国際理解教育に 力が そそがれて いない せいで,日本人の 国際感覚が まずしい ことも 理由の ひとつです.日本人の おおくは 国際化の 意味を ただしく 理解 して おらず,なんでも 英語風に すれば 国際的に なると かんちがい して います.そのうえ,経済界や 教育産業から「英語コンプレックス」を うえつけられて います.いわゆる「英語かぶれ」の 日本人が 外国で ばかに されて いる ことも あるのですから はずかしい はなしです.いまは こんな ありさまで,英語の つづりで かける 外来語を ローマ字で かくのは おかしいとか,英語風の つづりで ない 訓令式は かっこわるいとか,そんな 感覚が ひろまって います.

TINTIN

Tintinは ベルギーの 漫画(バンドデシネ)の キャラクターです.原作は フランス語なので,Tintinの よみかたは【タンタン】です.写真は ロンドンに ある お店.

ABCを 発音記号と かんちがい して,sa が【サ】なら si は【スィ】で ta が【タ】なら ti は【ティ】だと かんがえる 人が おおい 問題も あります.ABCは 表音文字です.発音記号の ような きまった 発音は なく,言語や 状況で 発音が かわります.たとえば,イタリア語の ca は【カ】で ci は【チ】です.スペイン語の ga は【ガ】で gi は【ヒ】です.マジャル語(ハンガリー語)の si は【シ】で tya は【チャ】です.ブラジルで はなされて いる ポルトガル語の ti は【チ】で di は【ジ】です.中国語の xi は【シ】で qi は【チ】です.chi は 英語なら【チ】と よみますが,フランス語なら【シ】,ドイツ語なら【ヒ】,イタリア語なら【キ】と よみます.ABCは こういう つかいかたを する 文字です.ところが,英語 以外の 外国語を しらない ことから,chi の よみかたは【チ】だと おもいこんで いる 人が おおい ようです.高学歴の 人で さえ 訓令式は【チ】を ti と かくから おかしいと いいはなって 平気な 顔を して います.ローマ字の 知識が ない せいで,訓令式は【ティ】が かけないと おもって いる 人も おおいでしょう.その 結果,【チ】を chi と かき,【ティ】を ti と かける ヘボン式は 国際的で 高性能だと はやとちり して,すすんで ヘボン式を つかう 人が でて きます中国語や 韓国語を しらない 人が Beijing(北京:ペイチン)や Busan(釜山:プサン)を みても ただしい 発音では よめません.ABCの 発音は 言語に よって ちがうので,しらない 外国語の つづりは よみかたが わからないからです.この 事実は 外国語教育の 基礎知識で あり,本当は 語学の 初歩で まなぶ べき ものです.それにも かかわらず,ローマ字を 発音記号の ような ものと かんちがい して いる 人が おおいのは,日本で おこなわれて いる 外国語(英語)教育の レベルが ひくいからです.よく 訓令式で tya, tyu, tyo を【チャ】【チュ】【チョ】と よむのは 変だと いわれますが,そんな ことは ありません.マジャル語(ハンガリー語)の ty は【チャ】【チュ】【チョ】の 子音です.英語で meet you の 発音は【ミーチュー】に ちかいでしょう.日本でも 人気の キャラクター「うさこちゃん(ミッフィー)」は オランダうまれで,オランダ語の 名前は Nijntje(ナインチェ)です.この つづりを よく みると,tje を【チェ】と よんで いるのが わかります.一般に j は【ヤ】【ユ】【ヨ】の 子音を かく 文字で,ローマ字の y に あたりますから,tye を【チェ】と よんで いる ような ものです.こう かんがえると,tya, tyu, tyo が【チャ】【チュ】【チョ】でも おかしく ないのが わかるでしょう.【ティ】と【チ】は 発音が にて いて,しかも【チ】の ほうが 楽に 発音 できるので,【ティ】が【チ】に かわる 現象は よく おこります.日本語の〈ち〉の 発音も,いまは【チ】に かわって いますが,むかしの 発音は【ティ】でした..

このように,訓令式が つかわれない 理由は あやまった 政策と かたよった 教育で あると いえます.「なぜ 方式を 統一 しないのか?」「ローマ字の おとろえ」も およみ ください.

「北京」の ピンイン表記

現在,国際的な 場で「北京」は Beijing と かかれます.これは ピンインと いう 中国の ローマ字です.ピンインは 中国語の 性質に あわせて 設計 された 中国語らしい つづりかたです.けれども,すこし 前まで「北京」は Peking と かかれて いました.これは 英語風の ローマ字(郵政式)です.中国は 英語風の ローマ字を やめて,中国語らしい ピンインに のりかえたのです.外国に たいしても ピンインを もちいる ように はたらきかけたので,いまでは 外国の 新聞も「北京」を Beijing と かいて います.

韓国は すこし 前まで「プサン」を Pusan と かいて いました.これは ふたりの アメリカ人が 中心に なって つくった ローマ字(マッキューン=ライシャワー式)です.けれども,いまは「プサン」を Busan と かいて います.韓国人が つくった あたらしい ローマ字に のりかえたからです,

さて,日本は どうでしょうか.国際的な 場で「東京」は 英語風に Tokyo と かかれます.訓令式は 国際標準(ISO 3602)にも なって いるのですが,日本の 政府は これを 無視 して います.外国人は 日本で よく つかわれる ローマ字が 英語に にて いるのを ふしぎに おもって 話題に する ことも ありますが,ほとんどの 日本人は その おかしさに 気づいて いません.こんな ありさまの 日本は,ローマ字に かんする かぎり,中国・韓国より おくれて いると いわなければ なりません.

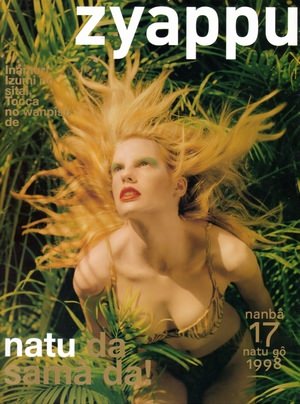

[よみもの]Zyappu

[Yomimono] Zyappu

Zyappu

nanbâ 17 natu gô 1998

Inamori Izumi no sitai,

Tocca no wanpîsu de

natu da samâ da!

1990年代に Zyappu(ジャップ)と いう 季刊の ファッション雑誌が ありました.日本人を さげすんで いう 英単語を おもわせる タイトルは 反骨の 心意気を あらわす ものでしょう.この 雑誌の 内容も 服装情報誌の 枠に おさまらない 挑戦的な ものでした.

写真家でも ある 編集長の 伊島薫(いじま かおる)は ファッション雑誌を「理想の追求と実験の場」だと いって,実験的な 写真を すすんで とりいれました.中でも 刺激的だったのは,有名ブランドの 服を きた 女優が 死体を 演じる「連続女優殺人事件」シリーズです.伊島薫が うつくしさを おいもとめた 企画で,たいへん 人気が あった ようです.

誌面の デザインも 実験的で,文章 だけの ページで さえ 美術系の 雑誌に みえる ほどの できばえでした.この 雑誌の タイトルは もともと カタカナ表記の「ジャップ」だったのですが,それを ローマ字の Zyappu に かえたのも そんな こころみの ひとつです.のちには 広告 などを のぞく すべての 文章を ローマ字がきに して よみ手を おどろかせました.

Zyappu は 第21号まで 発行 されましたが,1999年に 出版社が たおれ,おしまれながら 休刊と なりました.