ローマ字の 目的

RÔMAZI NO MOKUTEKI

「ローマ字教育の指針」

Rômazi kyôiku no sisin

ローマ字とは 何か?

Rômazi towa nani ka?

ローマ字を つぎの ような ものと おもって いる 人は おおいでしょう.

- 英語と 日本語の 中間的な もの

- 人名・地名 などの 固有名詞を ABC表記に する 規則

- 日本語から 英語に なった 単語の つづりを つくる 方法

- 外国人に 日本語の 発音を しめす 記号

- 日本人に 英語の 発音を おしえる 道具

- パソコン などの 情報機器に 日本語を 入力 する 操作

- こどもを ABCに なれさせる 勉強

これらは すべて まちがいです.それでは いったい なんなのかと いうと,日本語の 文章を かく ものです.つまり,ローマ字は 日本語の 表記法の ひとつです.漢字や かな文字を つかわず ABCで 日本語の 発音を かく しくみです.何百年も 前に はじめて ローマ字が つくられた ときから いまに いたるまで,この 事実は かわって いませんし,これからも かわりません.

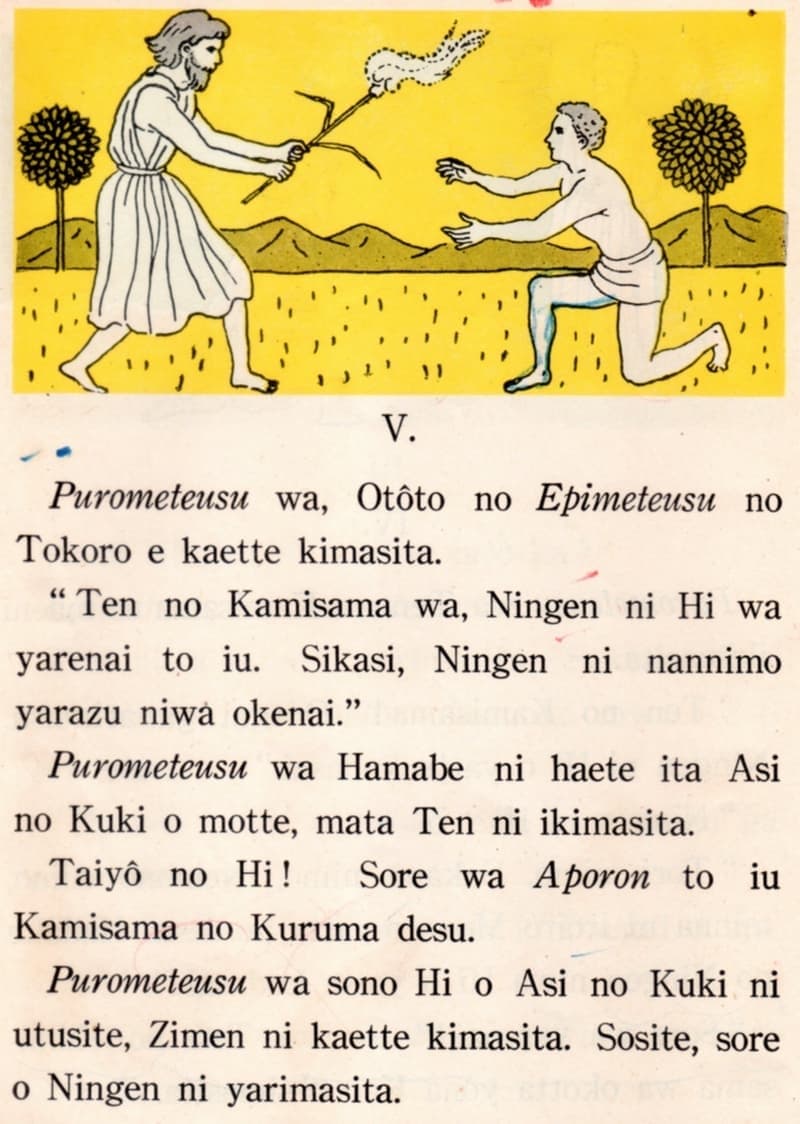

「天から火を盗んだプロメテウス」 (むかしの 教科書)

むかしは このような 教科書で ローマ字教育が おこなわれて いました.これは 小学校 4年生の ものです.いまは むかしの ような ローマ字教育が おこなわれて いないので,ローマ字が 日本語の 文章を かく もので ある 事実を しらない 人が います.

ローマ字を 英語教育の 初歩とか ローマ字入力の 予備知識とか,そんな ものだと おもって いる 人は おおいのですが,それは よく ある おもいちがいです.ローマ字は 英語の 勉強や ローマ字入力に 応用 できますし,すれば いいでしょう.しかし,それは 電話を モーニングコール(wake-up call)に つかう ような もので,ローマ字の 本当の つかい道では ありません.

ローマ字の 目的

Rômazi no mkuteki

ローマ字は 人間が つくった 道具です.道具には かならず 目的が あります.では,ローマ字の 目的は なんでしょうか.戦後 まもなく,当時の 文部省が「ローマ字教育の指針」(1947)の 中で いって いた ことを まとめると,それは つぎの みっつです.

- 世界共通の 文字で 国際社会の 相互理解が ふかまる.

- 合理的な 表記システムで 産業が 能率化 して 社会が 民主化 する.

- 日本語らしい かきかたで 日本人の 日本語能力が たかまる.

これを もっと みじかく すれば,日本語を 国際的で 合理的で 日本語らしい かきかたに する ことです.これが ローマ字の 目的です.ローマ字は 外国人むけの サービスでは なく,まず 第一に 日本語で くらして いる 人の ために ありますローマ字の 目的は むかしと いまで ちがいます.もともと ローマ字は 外国人が つかう 道具で,漢字や かな文字を つかわずに 外国人が よめる 文字(ABC)で 日本語の 文章を かく ことが 目的でした.しかし,明治時代の 知識人が その ローマ字を 日本に とりいれて 日本人むけに つくりかえた とき,ローマ字は 日本人が つかう 道具に うまれかわり,日本や 日本人の ためと いう あたらしい 目的を もつ ように なりました..

この 事実を しれば,ローマ字が 日本語の 基礎知識で ある ことも わかるでしょう.戦後,ローマ字教育が 本格的に はじまったのは 国語教育の ためでした.だから ローマ字は 小学校の「国語」で おしえて きました.訓令式を おしえて きたのも それが ローマ字の 目的に かなった 方式だからです.これに ついては「訓令式の 根拠」で くわしく 説明 して います.

ローマ字の 目的は 外国人に 日本語の 発音を しめす ことだと おもって いる 人が おおいのですが,これは よく ある おもいちがいで,ローマ字に そんな 目的は ありません.じっさい そんな 機能は ありません.つまり,ローマ字で 正確な 発音は しめせません.おおよその よみかたが わかる だけです.ローマ字で かいた 自分の 名前を 外国人に おかしな 発音で よまれた 経験が ある 人は おおい はずです.日本語を しらない 外国人は Tokyo(東京)を 【トキオ】と よんで しまう ことが あるでしょう.それと おなじで,中国語や 韓国語を しらない 外国人は 中国の ローマ字で かかれた Beijing(北京)や 韓国の ローマ字で かかれた Seoul(ソウル)を ただしい 発音で よめません.

これは 言語が ちがうと 文字の よみかたも ちがうからです.漢字の よみかたが 日本語と 中国語で ちがう ように,ABCの よみかたも 言語に よって ちがいます.「Lの 発音」「Rの 発音」などと いう ものが 世界共通で きまって いると かんちがい して いる 人を よく みかけますが,ABCに 世界共通の 発音は ありません.

正確な 発音を しめしたい ときは,発音を しめす 目的で つくられた 発音記号(音声記号)を つかいます.道具は その 目的に あった つかいかたを しないと いけません.

この あと,ローマ字の みっつの 目的「国際的な かきかた」「合理的な かきかた」「日本語らしい かきかた」に ついて すこし くわしく 説明 します.

国際的な かきかた

Kokusaiteki na kakikata

ローマ字の ひとつめの 目的は 日本語を 国際的な かきかたに する ことです.かんたんに いえば,日本語表記の 国際化です.ローマ字が ラテン文字(ABC)を つかって いるのは このためです.ラテン文字は ローマ帝国が ラテン語を かく ために もちいた 文字ですが,のちには 世界中で つかわれる ように なり,いまでは 世界共通の 文字と みなされて います.ある 言語の 表記法を ラテン文字で かく ように かえる ことを「ラテン化」と いいます.ローマ字の 目的の ひとつは 日本語表記の ラテン化です.

ふつうは ラテン文字で かかない 言語も ラテン文字で かける ように かんがえられて いる ことが あります.たとえば,ギリシャ語は ギリシャ文字で かく 言語ですが ラテン文字でも かける ように なって います.中国語は 漢字で かきますが ラテン文字でも かける ように なって います.おなじ ように,日本語は 漢字と かな文字で かくのが ふつうですが ラテン文字でも かける ように して あります.

これを もう 一歩 すすめて,日常の 日本語を ラテン文字で かく ように すれば,日本語・日本文化・日本的な 価値観 などが 世界の 人々に 理解 されやすく なります.たとえば,日本の 新聞が ローマ字がきに なれば,日本に 興味を もつ 外国人なら 辞書を ひきながら それを よむでしょう.これは 日本に とっても 外国に とっても メリットに なる はずですよく 日本語は むつかしい 言語だと いわれますが,これは 事実と ちがいます.日本語の 文法は 比較的 かんたんで,発音も そんなに むつかしくは ありません.むつかしいのは 日本語の 表記システムです.日本語は 表音文字 だけで かけば ほかの 言語と おなじ くらい やさしい 言語に なります..

ちかごろは 国際関係 だけで なく 国内でも 国際化の 問題を かんがえる 必要が でて きました.外国人の 住民や 旅行者が ふえて きたからです.とくに,日本に すんで いる 外国人の 中には 日本語で 会話は できても 漢字仮名交じり文の よみかきは できないと いう 人も おおいので,日本語の 表記システムは おおきな 社会問題に なって います.

これから 外国人の 住民は どんどん ふえて いくと かんがえられます.そのため,日本は ローマ字を 世の中に ひろめるか 英語を 公用語に くわえるか,どちらかを えらばないと いけなく なります.政府の かんがえは あきらかに 後者ですが,これは 日本語を ほろぼす 道です.もし 英語を 公用語に したら,日本語より 英語が できる 人の ほうが 有利なので,社会的な 階層の たかい 人 ほど 日本語を つかわなく なって,日本語が おとろえて いくからです.

日本語を 未来に つたえたいと おもうので あれば,意識的に ローマ字を 世の中に ひろめて いかないと いけません.

合理的な かきかた

Gôriteki na kakikata

ローマ字の ふたつめの 目的は 日本語を 合理的な かきかたに する ことです.かんたんに いえば,日本語表記の 合理化です.これには 能率化の 側面と 民主化の 側面が あります.産業に おける 能率アップと 教育に おける 脱エリート化です.

すすんだ 国が しごとに タイプライターを つかう ように なった ころ,日本人は 複雑な 漢字を 性能の わるい 筆記具で 手がき して いました.また,学校の「国語」は 漢字の 学習に 時間が うばわれて 日本語 そのものの 学習が おろそかに なりがちでした.そのため,一般人は 日本語を つかいこなす 能力が じゅうぶんで なく,ごく 一部の エリート だけが 芸術的な 日本語を もてあそんで いました.日本語の 表記システムが かかえて いる 非能率性と 非民主性に 産業界や 教育界は 頭を かかえて いた わけです.もし 日本語を ローマ字で かく 習慣が ひろく ゆきわたれば,たくさんの 漢字を つかわずに すむので,日本の 社会は 能率的で 民主的に なる はずです.

能率の 問題は ローマ字 なんか つかわなくても テクノロジーの 進歩に よって すでに 解決 して いると いう 主張が あります.たしかに,いまは タイプライターより もっと 便利な 機械で 文章が かけます.面倒な 手がき作業から ほぼ 解放 され,漢字の 字体や 筆順を 正確に おぼえる 必要も なく なりました.むかしに くらべて 漢字の 負担が かるく なったのは 事実です.でも,よく かんがえて みれば,漢字を かくのが 楽に なった だけです.よむ とき,はなす とき,きく ときの 負担は かわりませんし,たくさんの 漢字・漢語を おぼえなければ ならない ことも かわりません.日本人が 日本語を つかいこなす 能力も ひくい ままです.

それどころか,どんな 漢字も 機械で たやすく うちだせる ように なった ため,むつかしい 漢字を つかいたがる 人が ふえました.漢字の 知識と 日本語能力を とりちがえた わるい 流行の せいで,漢字だらけの わかりにくい 文章を かく 人が おおく なりましたむつかしい 漢字と いうのは 熟語 だけでは ありません.「淹(い)れる」「戦(そよ)ぐ」「糺(ただ)す」などの むつかしい 訓よみも あります.わかりにくい 文章が おおくなったのは インターネットの 発達で しろうとの 文章を 目に する 機会が ふえた ことも 理由ですが,それ だけでは ないでしょう..

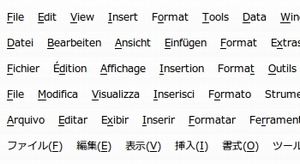

いろいろな 言語の メニューバー

図は 表計算ソフトの メニューバーを いろいろな 言語で 表示 させた ものです.下線つきの 文字を みて ください.日本語の メニューバーには なぜか 英語と おなじ 文字が つかわれて います.そのため,日本語の ことばと つながりが なく,おぼえにくくて 不便です.表記システムが 不合理で 機械との 相性が わるいと さまざまな 不便を しいられます.日本語の 表記システムは 時代に とりのこされつつ あるのが わかるでしょう.

コンピューターが しごとに かかせない ツールに なった 1990年代ごろから,韓国語の 表記システムを 合理化 した 韓国は 国際的な 存在感を まして きましたが,日本語の 表記システムを 不合理な ままに して いる 日本は その 反対です.これは ただの 偶然でしょうか.

情報を つたえる 道具と しての 言語,社会の インフラと しての 言語は 能率的で なければ なりません.言語 そのものを ねじまげては いけませんが,言語を 記述 する 方法は 積極的に 近代化 して いく べきです.漢字よりも かな文字が,かな文字よりも ラテン文字が(道具と して)すぐれて いる ことは いうまでも ありません.それは 世界の 文字が どのように 発展 して きたかを かんがえると よく わかります数千年前は 漢字と おなじ しくみの 表語文字が 世界の あちこちで つかわれて いました.けれども,表語文字は つかいにくいので すこしずつ 改良 されて いき,そうして 表音文字が うまれました.かな文字の もとが 漢字で ある ように,ABCも もとを たどれば 表語文字です.それが 文字の 歴史です.いまでは 世界の ほとんどの 言語が 表音文字 だけで かかれて います.日本語を ローマ字で かく なんて かんがえられないと おもう 人が いるかも しれませんが,じつは それに ちかい ことを すでに やって います.それは ローマ字入力です.ローマ字入力を つかって いる 人は 漢字仮名交じり文を かいて いる つもりで じっさいには ローマ字の ような ものを 入力 して います.もし かな漢字変換を やめれば,ローマ字文を かいて いるのと ほとんど おなじです.同音異義語を へらして ローマ字文を よむのに なれれば,日本語は ローマ字 だけで かける ように なります..

ローマ字と 民主主義には つながりが あります.世の中を 民主化 する ためには,知識や 情報が みんなに ゆきわたる ように しないと いけませんが,それには 文章の よみかきを やさしく する ことが かかせないからです.日本語の よみかきを やさしく するには,できるだけ 漢字を つかわない ように しないと いけません.ここから 日本語を ローマ字で かく かんがえが でて きます.

漢字を やめようと いう かんがえを 漢字廃止論と いいます.日本語を ローマ字で かく かんがえを ローマ字論と いいます.これらは 日本の 民主化を もとめる 思想と つながって いて,自由民権運動や 大正デモクラシーの 時代に もりあがりました.戦後の 占領期も そういう 時期で,世の中に 民主的な かんがえが ひろまり,日本語の 民主化を うったえる 団体が いきおいづいて いました.

当時の 空気を よく あらわして いる 文章が あるので,一部を 引用 します.(漢字を 新字体に あらため,ルビを はぶきました.)

民主主義の運営を期するには一定の知能の発達を必要とする。その運営をさらに円滑化するためには一層大きく知識と知能とを高めねばならぬ。文明社会において知識と知能とを高める最も広汎かつ基礎的な直接手段は言葉と文字である。階級的な敬語その他の封建的伝習の色濃い日本の国語が大いに民主化されねばならぬのはいふまでもない。しかし、日本にあつては言葉記載の手段たる文字改革の必要は特に大きく、政治的な意味さへある。現在日本の常用文字たる漢字がいかにわが国民の知能発達を阻害してゐるかには無数の例証がある。特に日本の軍国主義と反動主義とはこの知能阻害作用を巧に利用した。八紘一宇などといふわけの解らぬ文字と言葉で日本人の批判能力は完全に封殺されてしまつた。

読売報知新聞の社説(1945年11月12日)

漢字の 知能阻害作用と いうのは 学校の「国語」で 漢字の 勉強に 時間を つかいすぎて 読解力や 表現力を つける ための 勉強が おろそかに なって いると いう 意味では ありません.漢字 そのものが 正常な 思考や 判断を さまたげると いう 意味です.

たとえば,日本では 教科書の 検閲が おこなわれて います.日本国憲法は 検閲を みとめて いませんし,ほとんどの 日本人も 検閲を わるい ことだと かんがえて います.それにも かかわらず,教科書の 検閲は みのがされて います.なぜでしょうか.それは「検閲」と いわないで「検定」と いって いるからですもともと 教科書は 民間の 会社が 中身を つくる 検定制度で つくられて いましたが,「教科書疑獄事件」を きっかけに 国定に なり,教科書の 中身を 国が きめる しくみに なりました.これが 政治的に 悪用 されて あやまった 教育が おこなわれ,日本は とりかえしの つかない 失敗を しました.そこで,戦後に この しくみは 検定制度に もどされました.ところが,これも 政治的に 悪用 される ように なって しまい,いまでは 検定の 名の もとに 事実上の 検閲が おこなわれて います..

このように,むつかしい 漢字の ことばを 前に すると,一般人は いとも かんたんに 批判能力を うしなって しまいます.民主的な 社会を めざすので あれば,権力者に だけ 都合が いい 文字や ことばを なくして いかなければ なりません.漢字を やめなければ ならない 理由は たくさん ありますが,これは その 中でも もっとも 重要な ものです.そして,漢字を つかわずに 日本語を かく やりかたの ひとつに ローマ字が あります.

産業の 能率化と 社会の 民主化を すすめる ため,日本語の 表記システムは 意識的に かえて いく べきです.外国で ときどき 正書法が あらためられるのは このためです.ところが,日本は 不合理な 表記システムを そのままに して います.これでは 世の中を よく する ために 力を つくして いると いえません.

日本語らしい かきかた

Nihongo-rasii kakikata

ローマ字の みっつめの 目的は 日本語を 日本語らしい かきかたに する ことです.ローマ字文は 漢字仮名交じり文より 日本語の 性質を よく 反映 した かきかたです.ローマ字文は 日本語を まなびやすく つかいやすく して,日本人の 日本語を あやつる 能力を たかめます.ローマ字を つかう 習慣を ひろめる ことは 日本語の 発展,ひいては 日本の 発展にも つながる はずです.

ローマ字は ことばの 音声を ほぼ そのまま かきあらわす しくみです.そのため,ローマ字で かくと ことばの 発音を 意識 しやすく なり,活用・音便・お国ことばの 特色 などが わかりやすく なります.ローマ字文は 分かち書きを するので 単語を 認識 しやすく なり,「ぎなた読み」が おこりません.ローマ字を つかえば 文法や 語源の 解説も わかりやすく なります.このように,ローマ字は 日本語の 研究,「国語」の 勉強,外国人に 日本語を おしえる 日本語教育 などにも 役だちます.

ローマ字表記が 日本語を わかりやすく する 例を いくつか しめします.

小学生でも わかるのは「すみません」が「すいません」に なって しまう 原理です.これを ローマ字に すると,m が ぬけおちた ことが よく わかります.これは 発音を 楽に する ためだと かんがえられます.「春雨」の よみかたは【ハルアメ】で なく【ハルサメ】です.これは 母音が つづくのを さけようと して s が はさみこまれたからだと かんがえられます.

su(m)imasen(スミマセン)

→ suimasen(スイマセン)

haruame(ハルアメ)

→ haru(s)ame(ハルサメ)

ローマ字なら,「目」「瞼(目蓋)」「見る」が すべて m で はじまり,「手」「轡(手綱)」「取る」が すべて t で はじまる 偶然(?)に 気づく ことも できるでしょう.

me, mabuta, miru(目・瞼・見る)

te, tazuna, toru(手・轡・取る)

共通語と 東北地方の お国ことばが どのように ちがって いるかも たやすく 説明 できます.これは かな文字表記でも いいのですが,ちがいの 本質が 子音に ある ことを しめせる 点で ローマ字の ほうが すぐれて います.

hata, hada(旗)

ito, ido(糸)

take, tage(竹)

hako, hago(箱)

ちいさい こどもが【ポケット】を【コペット】と いいまちがえる 理屈も ローマ字で かんがえると よく わかるでしょう.

poketto(ポケット)

kopetto(コペット)

小学校の「国語」で ローマ字(訓令式)を おしえて きた 理由は これです.ローマ字の 勉強は 日本語の 勉強で あり,ローマ字を まなぶと 日本語を より ふかく 理解 できる ように なります.[よみもの]の「ら抜き言葉」「てふてふ」も およみ ください.

「ローマ字教育の指針」それから

Rômazi kyôiku no sisin sore kara

「ローマ字教育の指針」は 念を おす ように つぎの ことを のべて います.

英語その他の外国語を授ける前提として,ローマ字による国語の読み書きを教えようという考え方もあるが,これは,まったく誤りであって,ローマ字教育はあくまでも国語教育のために行われるものとして考えなければならない。

1950年代に もっとも 採択部数が おおかった 教科書(Rômazi Kokugo)の 指導書も つぎの ように いって いました.

英語を学ぶための予備として Rômazi を学ぶのではないことは,ハッキリ話しておく必要がある。

いま,ローマ字に かんして このような 認識を もって いる 人は すくないでしょう.それは しかたが ありません.政府が かんがえを かえて しまったからです.いまの 政府は ローマ字が 日本語の 文章を かく もので ある 事実を みとめて おらず,名前や 名詞(外来語を のぞく)を ABC表記に 変換 する 規則 あるいは 情報機器に 日本語を 入力 する 操作と みなして います.

こんな 状態が 何十年も つづいた せいで,学校の「国語」で ローマ字を まなぶ 理由や 訓令式を まなぶ 理由が わからなく なりました.学校が 訓令式を おしえる ことや 外来語を ローマ字で かかせる テスト問題に はげしい 拒絶反応を しめす 保護者が いるのは ローマ字を 英語の 入門と かんちがい して いるからです.こまった ことに,教師にも そんな レベルの 人が おおい ようです.SNSには ローマ字教育や 訓令式の 廃止を うったえる 意見が あふれかえって います.これらは 政府に すりこまれた 感覚に すぎないのですが,それに 気づく きっかけが なかなか ありません「ローマ字教育の指針」は 日本語を ローマ字で かけとは いって いません.日本語の 表記法を 将来的に どのように して いくかは 国民自身が かんがえる ことだが,その ためには ローマ字の 知識が 必要だと いって います.国民が ローマ字文を よみかき できる ように なった とき,はじめて どの 表記法が いいかを 客観的に 判断 できるからです.ところが,一部の 保守派は この かんがえに はげしく 反発 しました.1960年代に はいると,日本語の 表記法は 漢字かな交じり文が 正則で ある ことを 公表 せよと いう 提案が 国語審議会に だされて,文部大臣が「今後の審議に当っては当然のことながら国語の表記は漢字かな交り文によることを前提とし……」と 発言 するまでに なりました.こうして「ローマ字教育の指針」の 理念は 完全に 否定 されました.ここから ローマ字教育は 政治の 力で おさえつけられて おとろえて いきました.いまでは 文部科学省も ローマ字の 勉強が 日本語の 勉強だと いわなく なって います.学習指導要領でも そうとは いわないで ローマ字教育に 別の 理由づけを して います.そのため,おおくの 保護者や 教師は ローマ字教育の 本当の 目的を しらず,「英語」や ローマ字入力の ためだと おもって います.しかも,「英語」で おしえられる ローマ字が 英語の 勉強に あまり 役だたない ことや,ローマ字(表記)と ローマ字入力が くいちがって いる ことには みんな 気づいて いるので,まるで ローマ字教育が 目的に あわない ことを やって いる ように みえて しまい,学校教育が 信用を うしなって います..

2025年,政府は ローマ字の 公式ルールを 改定 して 訓令式を 廃止 しました.「国際的な かきかた」「合理的な かきかた」「日本語らしい かきかた」の すべてを 否定 した わけです.国語教育と しての ローマ字教育は 完全に なく なったと いえます.「ローマ字の おとろえ」も およみ ください.

このような 言語政策とは 裏腹に,日本語の 文章を かく ローマ字の 必要性は たかまって います.日本に すんで いる 外国人や 日本を おとずれる 外国人が ふえて きたからです.とくに,日本に すんで いる 外国人の 中には 日本語で 会話は できても 漢字仮名交じり文は よめないと いう 人が いて,そういう 人は これから どんどん ふえて いくと かんがえられます.そのため,公の 表示を 漢字かな表記と ローマ字表記の 2本だてに する 二表記社会の 実現が のぞまれて います.また,日本の 文化に 関心を もつ 外国人からは 動画の 字幕,カラオケの 歌詞を ローマ字表記に して ほしいと のぞむ 声も きこえて きました.ローマ字で 日本語の 文章を かく 能力は 一般人に かかせない ものに なって きたと いえます.

政府の かんがえは かわりましたが,ローマ字が 日本語の 文章を かく もので,日本語で くらして いる すべての 人に 必要な 日本語の 基礎知識で ある ことは かわって いません.これらは 政権の きまぐれで かわる ルールでは なく 事実だからですルールは かえられますが 事実は かわりません.総理大臣が 自動車は 右側通行に すると いえば そう なりますが,カラスは しろいと いっても そうは なりません..

この サイトは,いまの 政府の かんがえと ちがい,「ローマ字教育の指針」が かかげて いた 理念を まもりつたえて いく たちばで つくられて います.

[よみもの]ら抜き言葉

[Yomimono] Ra-nuki-kotoba

ぜんぶ たべれる?

日本語の 変化で よく 話題に なる ものに,「見られる」「食べられる」を「見れる」「食べれる」に する「ら抜き言葉」が あります.日本語の みだれだと いって これを せめたてる 人も いますが,それは はやとちりです.「ら抜きことば」は 日本語が すこしずつ かわって いく 現象の ひとつです.

「ら抜き言葉」が どのように して できたのかは 可能動詞を つくる 規則で たやすく 説明 できます.たとえば,「読む」「書く」と いう 動詞に[可能]の 意味を つけくわえる とき,はじめは 助動詞「れる」を つけて「読まれる」「書かれる」と いって いたのですが,室町時代に これを みじかく した「読める」「書ける」と いう 形が うまれ,ひろまって いきました.これが 可能動詞です.ローマ字で かくと,ar が ぬけて みじかく なった ことが わかります.

yom(ar)eru(読まれる)

→ yomeru(読める)

kak(ar)eru(書かれる)

→ kakeru(書ける)

もともと この 現象が おこるのは 五段活用の 動詞に かぎられて いたのですが,明治時代から 大正時代に かけて 一段活用と カ行変格活用 の 動詞でも それが おこる ように なって きました.

mir(ar)eru(見られる)

→ mireru(見れる)

der(ar)eru(出られる)

→ dereru(出れる)

kor(ar)eru(来られる)

→ koreru(来れる)

「ら抜き言葉」は こうして できたと かんがえられて います.若者の あいだの 流行では なく,100年も 前から あった 現象です.そして,本当は「ら抜き」で なく「ar抜き」です.

ひとつの 法則が より おおくの 動詞に あてはまる ように なったのですから,これは 合理的な 変化です.助動詞「れる/られる」は 意味が ひろすぎて,しばしば かんちがいを まねく 不便が ありました.しかし,「ら抜き言葉」の おかげで 一段活用と カ行変格活用 の 動詞でも[可能]の 意味を はっきり しめせる ように なりました.日本語は より つかいやすく わかりやすく なったのですいまは まだ すべての 一段動詞が「ar抜き」に なる わけでは ありません.たとえば,ラ行下一段活用の 動詞「いれる」は,「いれれる」が 発音 しにくい せいか,あまり「ar抜き」に なりません.4拍 以上の ながい 動詞「かえりみる」なども そうです.サ行変格活用の「する」も ふつうは「ar抜き」に なりません.「する」に[可能]の 意味を つけくわえる ときは,助動詞「れる」を つけた「される」を つかわず,別の ことば「できる」を つかうからです..

いまの ところ「ら抜き言葉」は ただしい 日本語と みなされて いませんが,そのうち これが ふつうに なって,教科書で つかわれる ように なるかも しれません.