訓令式の 根拠

KUNREISIKI NO KONKYO

はじめに

Hazime ni

ローマ字の 目的

Rômazi no mokuteki

1937(昭和12)年に はじめて ローマ字の 公式ルールが できて,ばらばらだった ローマ字の かきかたが 統一 されました.このとき つくられた 方式が 訓令式です.1954(昭和29)年に 公式ルールは 改定 されましたが,ここでも 本則は 訓令式と きめられました.けれども,訓令式の 根拠は 公式ルールに 採用 された 事実では ありません.その 理由です.

訓令式が 正式と された 理由は ローマ字の 理念です.そもそも なんの ために 日本語を ローマ字で かくのかと いう ところまで たちもどり,その 目的に かなった 手段を えらぶと すれば,それが 訓令式だからです.これが 訓令式を すすめる 理由です.

2025年に 公式ルールが ふたたび 改定 されて,訓令式は 公の 分野から 完全に 排除 されました.それでも この サイトは 訓令式を すすめて います.それは,この サイトが 規則では なく 理念を ただしさの 基準に して いるからですこの サイトは 訓令式が 世の中に ゆきわたって いない 現状に たいする 問題意識から つくられました..

この サイトは「かきかた」の ところで ローマ字の かきかたを くわしく 解説 して いますが,その 内容の ほとんどは 公式ルールに かかれて いません.なぜ 公式ルールで きまって いない ことまで かけるのかと いうと,この サイトが 解説 して いるのは なんの ために 日本語を ローマ字で かくのかを かんがえぬいた 人たちが 実践 して きた かきかただからです2025年に 公式ルールが 改定 されて 訓令式が 廃止 されるまで,この サイトは「公式ルールに よると 訓令式が 正式なんですよ.」と はなしを きりだして いました.しかし,これは ルールに したがえと いって いたのでは ありません.一般に しられて いない 事実を しめして 印象づける 目的や,ニッチな 知識を 自慢 したいとか 権威に 隷属 したいとか,そういう 心理に つけこむ 戦術と して そう して いた だけです.ルールは ただの お約束です.ルールに したがえと いいつのる だけでは 教条主義だと いわれて しまいます..

では,日本語を ローマ字で かくのは なんの ためでしょうか.くわしくは「ローマ字の 目的」で 説明 して いますが,かんたんに まとめると,それは つぎの みっつです.

- 日本語を 日本語らしい かきかたに する

- 日本語を 合理的な かきかたに する

- 日本語を 国際的な かきかたに する

このあと「日本語らしい かきかた」「合理的な かきかた」「国際的な かきかた」に ついて 説明 します.

日本語らしい かきかた

Nihongo-rasii kakikata

ローマ字の 設計方針

Rômazi no sekkei hôsin

もともと ローマ字は 外国人が つくった ものでした.初期の ローマ字は 外国人の 道具で,その つづりかたは 外国人に 都合が いい ように できて いました.ポルトガル式の ローマ字は ポルトガル語を つかって いる 人に 都合が いい ように,オランダ式の ローマ字は オランダ語を つかって いる 人に 都合が いい ように できて いた わけです.しかし,日本式の ローマ字が できた とき,ローマ字は 日本人の 道具に かわり,このとき 日本語らしく かくと いう かんがえが うまれました.くわしくは「日本式の 意味」を およみ ください.

日本式の つづりかたは 五十音図と 規則的に 対応 して いますが,これは 五十音図に ABCを あてはめて つくったからでは ありません.日本語の 性質に あわせて つくったからです.いいかえれば,日本語の はなし手が ことばを 口に だす ときの 気もちに あわせて 設計 した 結果です.

これを 動詞の 活用で 説明 します.「国語」の 勉強を おもいだして,「書かない」「貸さない」「勝たない」の「ない」を「ます」に いいかえて みて ください.こたえは,「書きます」「貸します」「勝ちます」です.ここで 重要なのは,【カ】を【キ】に,【サ】を【シ】に,【タ】を【チ】に いいかえた とき,すべて おなじ 気もちで いいかえた ことです.この 事実は 日本語の 中で【カ:キ】【サ:シ】【タ:チ】が おなじ 関係に ある ことを しめして います.そこで,ローマ字も【カ:キ】【サ:シ】【タ:チ】が おなじ 関係に なる ように すれば,それは 日本語らしい つづりかたに なり,日本語の はなし手が おぼえやすく つかいやすい ローマ字に なる はずです.

このような かんがえで,【カ】【キ】を ka, ki,【サ】【シ】を sa, si,【タ】【チ】を ta, ti と かく ルールが できました.これが 日本式の 設計方針です.そして,この 日本式を あたらしく したのが 訓令式です.

では,ヘボン式は どうでしょうか.アメリカ人の ヘボンが つくった 辞典は みだし語が ローマ字・カタカナ・漢字で かかれて いて,漢字や かな文字を よめない 外国人でも ローマ字を すこし 勉強 すれば よみかたが わかる ように して ありました.つまり,この ローマ字は 発音を しめす ものでした.英語の はなし手が つかう 辞典ですから,その つづりかたは 英語に にせて ありました.これが ヘボン式の 設計方針ですみだし語を ならべる ためにも ローマ字は 必要でした.みだし語は ABC順に ならべないと 外国人は 単語を さがせません.なお,ヘボン式が 英語に にせて あるのは 子音の かきかた だけです.母音の かきかたは 英語と まったく ちがいます..

このように,訓令式は 日本語らしい つづりかた,ヘボン式は 英語風の つづりかたですが,それは はじめから そういう 設計方針で つくって あるからです.

五十音図

Gozyûon-zu

五十音図は 日本語の 基本的な 音声を ならべた 表です.五十字図で なく 五十音図ですから,文字で なく 音声が ならんで いると かんがえて ください五十音図と いう 名前が できたのは 江戸時代ですが,配列の おおよその 形が できたのは 平安時代の おわりごろです.五十音図の もっとも ふるい 資料は「孔雀経音義」(1004―1028年ごろ)ですが,その 配列は いまと ちがいます.「アイウエオ」順は 12世紀の はじめごろから,「アカサタナハマヤラワ」順は 13世紀から おおく なり,いまと おなじ 配列に かたまったのは 17世紀です..

五十音図は おのおのの 行・段に おなじ 子音・母音が ならんで います.ただし,この 規則性は すこし みだれて いる ように みえる ところが あります.たとえば,タ行です.【タ・チ・ツ・テ・ト】は おなじ 行に ならんで いますが,【チ】と【ツ】の 子音が ほかの 子音と ちがいます.そのため,物理的な 音声が ならんで いると かんがえれば,五十音図は 規則性が みだれて います物理的な 音声で かんがえれば,タ行は みっつの 系列に わけないと いけません:【タ・ティ・トゥ・テ・ト】【チャ・チ・チュ・チェ・チョ】【ツァ・ツィ・ツ・ツェ・ツォ】..

けれども,五十音図の 規則性は みだれて いません.五十音図の 配列を きめて いるのは 物理的な 音声では なく,心理的な 音声だからです.たとえ 物理的に ちがう 音声でも,ある 言語の 中で その ちがいが ことばの 区別に かかわらない 程度で あれば,その 言語で くらして いる 人には おなじ 音声と みなされます.つまり,それらは 心理的に おなじ 音声です.タ行の 子音の ちがいが まさに それです.日本語で くらして いる 人は【タ・チ・ツ・テ・ト】の 子音の ちがいを 意識 して おらず,じっさいには ちがう 発音を して いても,タ行の 子音は すべて おなじだと おもって います.「勝たない」「勝ちます」「勝つ」の 発音は【カタナイ】【カチマス】【カツ】で あって,【カタナイ】【カティマス】【カトゥ】では ないでしょう.これは【チ】と【ティ】の ちがいや【ツ】と【トゥ】の ちがいを 意識 して いないからです.日本語で くらして いる 人に とって【タ・チ・ツ・テ・ト】は 共通の 子音を もつ グループです.日本語が もって いる この 性質から【タ・チ・ツ・テ・ト】は 五十音図の おなじ 行に ならんで います.

かな文字の〈た・ち・つ・て・と〉は もともと【タ・ティ・トゥ・テ・ト】と 発音 されて いましたが,16世紀の はじめごろに 発音が 変化 して【タ・チ・ツ・テ・ト】に なりました.日本語は ながい 歴史の 中で〈た・ち・つ・て・と〉の 発音を すこし かえた わけです.しかし,これらを おなじ グループと みなす 性質は かえませんでした.これは 日本語が たいせつに して きた 性質だと かんがえられます.五十音図は 日本語の 音声を まとめて ならべた だけの 表では ありません.日本語が まもりつたえて きた 性質を あらわして いる 表です.

そして,訓令式も 日本語の 性質に あわせて つくられた ローマ字ですから,訓令式の「ローマ字表」を 五十音図の 形に あわせて かくと,規則性が あらわれます.

この あとは,もう すこし 具体的な 例を しめします.

動詞の 活用

Dôsi no katuyô

動詞「押す」の 活用は「押さない」「押します」「押す」「押すとき」「押せば」「押せ」「押そう」です.ここで,色を つけて 強調 した 部分を よく みて ください.これが サ行です.動詞「勝つ」の 活用は「勝たない」「勝ちます」「勝つ」「勝つとき」「勝てば」「勝て」「勝とう」です.そして,おくりがなの 強調 した 部分が タ行です.

これを 訓令式で かいた ものが 下の 表ですローマ字で かんがえる ときは 語幹と 語尾を くぎる 位置が かわります..

| 押-さ ない | os-anai |

|---|---|

| 押-し ます | os-imasu |

| 押-す | os-u |

| 押-す とき | os-u toki |

| 押-せ ば | os-eba |

| 押-せ | os-e |

| 押-そ う | os-ô |

| 勝-た ない | kat-anai |

|---|---|

| 勝-ち ます | kat-imasu |

| 勝-つ | kat-u |

| 勝-つ とき | kat-u toki |

| 勝-て ば | kat-eba |

| 勝-て | kat-e |

| 勝-と う | kat-ô |

ここで 気づいて ほしいのは 語幹の ローマ字が すべて おなじ つづりに なって いる ことです(os-, kat-).そして,そう なるのは 訓令式だからと いう ことです.ヘボン式では このように 規則的には かけません.ヘボン式は 日本語を 日本語らしく かきあらわす 目的で 設計 されて いないからです.

連濁

Rendaku

つぎは,連濁(れんだく)を みて みましょう.連濁とは ふたつの ことばから 複合語が できる とき,うしろの ことばの 先頭が にごる 現象です.(かな文字で かく ときは 濁点が つく.)

| 猿 子猿 | saru kozaru |

|---|---|

| 汁 梨汁 | siru nasiziru |

| 炭 消炭 | sumi kesizumi |

| 背 猫背 | se nekoze |

| 空 青空 | sora aozora |

| 針 編針 | hari amibari |

|---|---|

| 人 恋人 | hito koibito |

| 舟 小舟 | hune kobune |

| 塀 石塀 | hei isibei |

| 堀 内堀 | hori utibori |

これは【サ・シ・ス・セ・ソ】が【ザ・ジ・ズ・ゼ・ゾ】に,【ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ】が【バ・ビ・ブ・ベ・ボ】に かわる 法則です.ローマ字では,S→Z,H→B と いう 法則です.

そして,このように ローマ字が 規則的に かけるのは 訓令式だからです.ヘボン式は 規則的に かけません.

「書きゃあ」

Kakyâ

ちょっと かわった 例も あります.くだけた 会話 などで「書けば」を「書きゃあ」と いったり しますが,これを かんがえて みましょう.

| 書けば 書きゃあ | kakeba kakyâ |

|---|---|

| 越せば 越しゃあ | koseba kosyâ |

| 立てば 立ちゃあ | tateba tatyâ |

| 死ねば 死にゃあ | sineba sinyâ |

|---|---|

| 読めば 読みゃあ | yomeba yomyâ |

| 切れば 切りゃあ | kireba kiryâ |

ローマ字で かくと,-eba が -yâ に なる 法則だと わかります.

そして,このように ローマ字が 規則的に かけるのは 訓令式だからです.ヘボン式は 規則的に かけません.

[よみもの]の「てふてふ」「ら抜き言葉」も およみ ください.

上で しめした 例から,訓令式は 日本語らしい かきかただと いう 意味が よく わかるのでは ないでしょうか.訓令式が 唯一の 方法で あるとか 最良の 選択で あるとは いいきれませんが,日本語を 記述 する 方法と しては,ヘボン式より すぐれて いる ことが わかるでしょうワ行は 特別に wa wi wu we wo に すると より 規則的に なります.ワ行(ワア行)五段活用の 動詞の 活用を かんがえて ください.例:「思う」「買う」「笑う」..

合理的な かきかた

Gôriteki na kakikata

ti か chi か

ti ka chi ka

よく 訓令式の つづりかたは おかしいと いわれます.【シ】を si と かいたり【チ】を ti と かいたり するのは 変で,【シ】は shi で【チ】は chi だと いいたい ようです.しかし,これは 表音文字と 発音記号の 混同から おこる まちがいです.ABCには きまった 発音が あると かんがえて いる 人が おおいのですが,ABCは 言語や 状況で よみかたが かわります.言語Aと 言語Bで x の 発音が おなじとは かぎりませんし,ある 言語の xa と xi で x の 発音が おなじとは かぎりません.

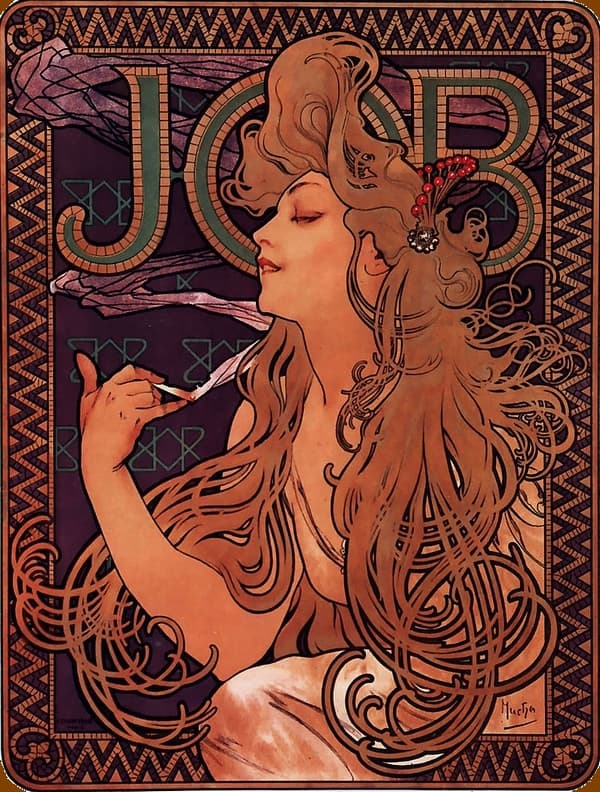

Mucha の 作品

ミュシャは フランス語の よみかたで しられて いますが,本当は チェコ出身の 画家で,ただしい よみかたは ムハです.

例を あげると,イタリア語は ca を【カ】,ci を【チ】と よみます.スペイン語は ga を【ガ】,gi を【ヒ】と よみます.【チ】を chi と かくのは 英語の かきかたで,ドイツ語なら tschi,イタリア語なら ci,中国語なら qi と かくかも しれません.chi を【チ】と よむのは 英語の よみかたで,フランス語なら【シ】,ドイツ語なら【ヒ】,イタリア語なら【キ】と よむでしょう.ロシアの 大統領 プーチン(キリル文字表記:Путин,ラテン文字表記:Putin)は【プーチン】に ちかい 発音です.ブラジルで はなされて いる ポルトガル語でも ti の 発音は【チ】ですから,ブラジル独立運動の 英雄 Tiradentes は【チラデンテス】です.サッカー選手の 城彰二(じょう しょうじ)は 名前を Jo と かいて いたので,スペインの チームに 在籍 して いた ときは【ホー】と よばれて いた そうですが,もし ドイツの チームだったら【ヨー】と よばれた ことでしょう.

このように,発音と つづりの 対応は 言語に よって まちまちです.英語は ca を【キャ】,ci を【スィ】,co を【コ】と よんだり するのですから,日本語も 日本語の 性質に あわせて ta を【タ】,ti を【チ】,tu を【ツ】と よんでも いいでしょう.むしろ,そうで なければ おかしいと いう べきです.

表音文字が 発音記号で ない 事実は 外国語を まなぶ とき 一番 はじめに 理解 しなければ ならない 語学の 基礎知識です.ところが,日本の 外国語(英語)教育は 国際理解教育を おきざりに した まずしい 内容で,それが きちんと おしえられて いません.それどころか,学校の「英語」で ローマ字を 発音記号と 混同 させる 授業が おこなわれて います.この ような 現状が かんちがいを まねいて いると かんがえられます.

訓令式は【ティ】などが かけないと おもって いる 人が おおく,だから ヘボン式が すぐれて いるのだと いう 人も いますが,それは ちがいます.ローマ字は 日本語の 文章を かく ものですから,どんな 方式の ローマ字も 外来語 などを かく とき 必要な【ティ】なども かける ように なって います.くわしくは「特殊音」を およみ ください.

ヘボン式は 日本語を かくのに 適さない

Hebonsiki wa Nihongo o kaku no ni tekisanai

ヘボン式は 日本語を かくのに 適して いません.それは じっさいに まちがって かかれる ことが おおい 事実から わかります.ヘボン式は「ローマ字表」に 不規則な ところが おおく,おぼえにくい 方式です.ヘボン式を このんで つかって いる 人が,うっかり まちがって【ツ】を ✕ thu と かいたり【ジャ】を ✕ jya と かいたり して いるのを みた ことが あるでしょう.あきらかに これは ヘボン式の つかいにくさを しめして います.

ヘボン式の もっとも おおきな 欠点は 日本語の 性質に あって いない ことです.くりかえしに なりますが,動詞の 活用で 説明 します.「話す」「待つ」の 活用形(一部)を 訓令式と ヘボン式で かくと,つぎの ように なります.

| 訓令式 | ヘボン式 | |

|---|---|---|

| 話さ(ない) | hanas-a | hanas-a |

| 話し(ます) | hanas-i | hanash-i |

| 話す(とき) | hanas-u | hanas-u |

| 訓令式 | ヘボン式 | |

|---|---|---|

| 待た(ない) | mat-a | mat-a |

| 待ち(ます) | mat-i | mach-i |

| 待つ(とき) | mat-u | mats-u |

言語の 表記法に もとめられる 条件の ひとつは おなじ ことばが なるべく おなじ つづりに なる ことです.上の 例から わかる ように,「話す」「待つ」の 語幹が 訓令式は おなじ つづり(hanas-, mat-)に なりますが,ヘボン式は おなじ つづりに なりません.ヘボン式が 日本語の 性質に あわないと いうのは こう いう 意味です意識 できる レベルで 発音が かわる ばあいは おなじ ことばの つづりが かわる ことも あります.たとえば,ame(雨)と kasa(傘)から amagasa(雨傘)が できる ばあい,ame と kasa が ama と gasa に かわりますが,これは 発音の ちがいを 意識 して いるからです.それに たいして,「話さ(ない)」と「話し(ます)」の【サ】と【シ】は 子音の 変化を 意識 して いません..

b, m, p の 前の 撥音(ん)を m と かき,ch の 前の 促音(っ)を t と かく きまりは 一般的な ヘボン式の 個性です.しかし,日本語は b, m, p の 前の 撥音と そうで ない 撥音を 区別 しませんし,ch の 前の 促音と そうで ない 促音も 区別 しませんから,日本語を 記述 すると いう 目的から いえば,これらの きまりには 意味が ありません.これらの きまりは 学校でも きちんと おしえられない ことが あるので,「進歩」を ✕ shinpo,「抹茶」を ✕ maccha と かく 人が います.おもしろいのは,このように まちがった つづりで かいて しまっても,別の ことばと とりちがえる 心配が ない ことです.この 事実は これらの きまりが 無用の 長物で ある ことを しめして います.

それどころか,b, m, p の 前の 撥音を m と かく きまりは 有害です.「新人」と「新米」で「新」の つづりが ちがい,「回覧」と「回覧板」で「回覧」の つづりが ちがうのでは 検索が できません.「あん」を 検索 しても「あんパン」が みつからないかも しれない わけです.また,名前や ことばを ABC順に ならべる ときの 順序が くるって しまい,名簿・辞書・索引 などが つかいにくく なります.野田さん・野間さん・本田さん・本間さんの 順序を かんがえて みて ください.日本語を たいせつに する たちばから いえば,これは ヘボン式が もって いる 致命的な 欠点です.この 問題は「「あんパン」は ampan か?」でも 説明 して います.

shinjin(新人)

shimmai(新米)

sangaku(山岳)

sammyaku(山脈)

an(あん)

ampan(あんパン)

kairan(回覧)

kairamban(回覧板)

Noda(野田)

Noma(野間)

Honda(本田)

Homma(本間)

ヘボン式は 英語の はなし手が 日本語の 発音を きいて 英語流の つづりで かきうつした,英語の はなし手 専用の ふりがな みたいな ものです.これは 日本人が 英語の 発音を きいて 日本語流の つづりで かきうつした「ディス イズ ア ペン」式の カタカナ表記と おなじです.「ディス イズ ア ペン」式が 英語を かくのに 適して いない ように,ヘボン式は 日本語を かくのに 適して いません.

ヘボン式は 外国人に やさしく ない

Hebonsiki wa gaikokuzin ni yasasiku nai

訓令式は 外国人に とって よみにくいと いわれます.これは じっさいに その とおりです.しかし,よみにくいのは ヘボン式も おなじです.ヘボン式なら 外国人が ただしい 発音で よめると おもって いる 人は おおいのですが,そんな わけが ありません.ローマ字は 日本語です.外国人から みれば 外国語です.外国語の つづりは 勉強 しなければ よみかたが わかりません.勉強 して よみかたを おぼえても,練習 しなければ ただしい 発音は できません.ローマ字の よみかたを しらず 日本語の 発音も できない 外国人が ローマ字を ただしい 発音で よめる はずが ないでしょう.

こまかい ことを いえば,ヘボン式と 英語の つづりには にて いない ところが あります.わかりやすいのは 母音の かきかたで,ヘボン式の 母音は ちっとも 英語風では ありません.ほかにも ヘボン式を 英語風に よむと ただしい 発音に ならない ばあいが あります.gi は【ジ】と よまれる 可能性が ありますし,mu は【ミュ】と よまれる おそれが あります.fu は 下唇を かるく かんで 発音 されるかも しれません.英語の はなし手で tsu を【ツ】と よめる 人は あまり いません.このように,ヘボン式は 英語の はなし手に たいして さえ やさしく ない ところが あります.

ほとんどの 外国人は 英語を はなしませんから,ヘボン式は ほとんどの 外国人に やさしく ないと いえます.じっさい,非英語圏の 外国人は ヘボン式を ただしい 発音で よめません.そのむかし,外交官の 珍田捨巳(ちんだ すてみ)が フランス人から【シンダ,シンダ】と よばれるので 閉口 されたと いう わらいばなしが のこって いる ほどです.いまなら イチローが イタリア人から【イキロ,イキロ】と よばれるかも しれません.しらない 外国語の つづりを ただしい 発音で よめないのは あたりまえで,日本人が Hepburn を【ヘボン】と よんだり【ヘップバーン】と よんだり して いるのと おなじ ような ものですChinda, Ichiro の chi を,フランス語の はなし手は【シ】と よみ,イタリア語の はなし手は【キ】と よみます.ローマ字の「ヘボン」と「ローマの休日」の「ヘップバーン(ヘプバーン)」は おなじ つづりで,本当は おなじ 発音です..

日本語の ただしい 発音を 外国人に つたえたいと かんがえて ヘボン式を 採用 する ことは よく あります.しかし,そんな ことを しても 意味が ありません.外国人は どの 方式の ローマ字を みても ただしい 発音では よめません外国の 固有名詞を かく やりかたには 2種類 あります.原つづりを 尊重 する やりかたと 原音を 尊重 する やりかたです.原つづりを 尊重 する やりかたに すると,表記の ゆれが おこらないので,検索 などには 便利です.おなじ 文字を つかって いる 国の あいだでは この 方法が よく つかわれます.たとえば,アメリカ人は「パリ」を Paris と かいて【パリス】と よんで います.ちがう 文字を つかって いる 国の あいだでも ローマ字を つかえば この やりかたが つかえます.たとえば,アメリカ人は「北京(ペイチン)」を Beijing と かいて【ベイジン】と よんで います.ちかごろは 原音を 尊重 する やりかたも ふえて きて います.とくに 人名や 国名では 原つづりと 原音の 両方を 尊重 する ことも おおく,アメリカ人は Bach(バッハ)を 【バック】と いわなく なって きた そうです.日本も 漢字で かいて 日本の 発音で よんで いた 韓国人の 名前を 原音に ちかづけた カタカナ表記に かえました.ただし,中国の 固有名前は 例外で,「習近平」を【シー チンピン】に して いません.日本と 中国は おたがいに 原つづりを 尊重 して いる ように みえます.しかし,日本の 漢字と 中国の 漢字は ちがいますし,日本には かな文字や 国字(いわゆる 和製漢字)で かかれる 固有名詞も ありますから,日本と 中国の あいだで おたがいに 原つづりを 尊重 する 対応は できて いません.「宮沢りえ」「泉ピン子」を 中国で どう かいて どう 発音 するのか かんがえれば わかる かんたんな はなしです.ところが,この 事実を 指摘 する 声は あまり きかれません.マスメディアが かたる「相互主義」を うのみに して いる 人が おおい ようです..

音韻論

On'inron

まだ 訓令式が なかった ころ,ヘボン式の 支持者と 日本式の 支持者は はげしく 対立 して いました.ヘボン式と 日本式は 根本的な ところで かんがえかたが ちがい,ながい あいだ 平行線の 議論が つづいて いました.

ところが,1930年代に なって 言語学の 音韻論(おんいんろん)が 発達 して きた ことで ようすが かわりました.音韻論とは,音声の 物理的な ちがいで なく,機能的な ちがい(ある 言語の 中での はたらきの ちがい)を 重視 して 音声を 分類 する かんがえかたです.かんたんに いえば,たとえ 物理的に ちがう 音声でも,ある 言語の 中で ことばを 区別 する はたらきを になって いなければ,その 言語で くらして いる 人に とっては 心理的に おなじ 音声で あると いう 事実に もとづいた 理論です.この 心理的な 音声を「音素」と いい,言語の 表記法は その 言語の 音素を 基準に して きめるのが 理想だと かんがえられる ように なりました.

たとえば,日本語の 中で【シ/スィ】【ツ/トゥ】は ことばを 区別 する はたらきを もって おらず,【ディズニー シー】を【ディズニー スィー】と 発音 しても【ワン ツー スリー】を【ワン トゥー スリー】と 発音 しても おなじ 意味です.【シ/スィ】【ツ/トゥ】の 子音は 物理的に ちがう 音声ですが,日本語で くらして いる 人は これらを おなじで あるかの ように 意識 して います.つまり,これらは 心理的に おなじ 音声です.【タ・チ・ツ・テ・ト】が 五十音図の おなじ 行に ならんで いるのは 五十音図が 日本語の 音素の マトリックスだからです.

そこで,日本式の 支持者は この 最先端の 理論を とりいれて,心理的に おなじ 音声は おなじ つづりで かく べきだと 主張 しました.音声学に とらわれすぎて いた ヘボン式の 支持者は これに 反論 できなく なり,日本式は ヘボン式に うちかちました.それまで 日本式の 支持者には いわゆる 理系の 人が おおかったのですが,ここに きて 世界の 言語学者も 日本式を 支持 する ように なりました.ヘボン式は 学術的に 否定 された わけですただし,もともと 日本式の 支持者は はなし手が ことばを 口に だす ときの 気もち(発音意図)に あわせた つづりかたに する べきだと うったえて いたので,当時の 音韻論とは すこし ちがう ところが あります.はなし手の 気もちを 重視 するので あれば,物理的に おなじでも 心理的に ちがう 音声は ちがう つづりで かく べきだとも いえます.現代仮名遣いが〈じ/ぢ〉〈ず/づ〉で かきわけて いる 音声が これに あたります.訓令式は,この かんがえが ぬけおちて しまった せいで,日本式に くらべて 劣化 して いるとも いえます.くわしくは「もっと 日本語らしい かきかた」を およみ ください..

1937(昭和12)年,こうして 訓令式が できたのでした.訓令式は ヘボン式の かんがえかたを しりぞけて,基本的には 日本式の かんがえかたを うけつぎました.かんたんに いえば,日本式を あたらしく した ものが 訓令式です.訓令式が できた とき,学術的な 結論は でて いたのです本当なら いまは 世の中の 制度を どうやって あらためて いくかを はなしあう ステージに はいって いなければ ならない ところですが,じっさいは そう なって いません.むしろ さかさまの 方向に すすんで います.ローマ字が 日本語の 文章を かく もので ある 事実を 政府が 否定 して いるからです.いまの ローマ字は 名前や 名詞(外来語を のぞく)を 英語風の ABC表記に 変換 する 規則 あるいは パソコン などの 情報機器に 日本語を 入力 する 手順の 一部と みなされて います.学術雑誌でも ヘボン式が はばを きかせて いて,言語学者で さえ 自分の 名前を「英語式」で かく 人が ほとんどです..

国際的な かきかた

Kokusaiteki na kakikata

ABCで かけば いい?

ABC de kakeba ii?

ローマ字には 日本語を 世界に ひらかれた 文字で かく 目的が あります.だから,ラテン文字(ABC)を つかって います.けれども,それ だけが 目的なら ローマ字の 方式は なんでも いい ことに なります.ポルトガル式でも オランダ式でも かまいませんし,訓令式でも ヘボン式でも いいでしょう.

じつは,ローマ字の 目的は それ だけでは ありません.ローマ字は 日本語の 表記法で あり,日本語を 能率化・民主化 する 目的や 日本語を 日本語らしく かく 目的を もって います.したがって,ローマ字の つづりかたは 日本語の 性質や 日本語で くらして いる 人の 意識に あわせて きめないと いけません.訓令式は まさに そのように して 設計 された 方式です.

英文の 中なら ヘボン式?

Eibun no naka nara Hebonsiki?

ヘボン式を すすめる 人は つぎの ように いうかも しれません.「なるほど,日本語の 文章を すべて ローマ字で かくなら 訓令式が いいだろう.けれども,ふつう そんな 文章は かかないじゃ ないか.ローマ字を つかうのは 英文の 中に 日本の 人名や 地名を いれる とき くらいだ.英文の 中に かく ローマ字は 英語と 親和性の たかい ヘボン式が いいだろう.」しかし,これは あやまりです.

日本語の はなし手が 英文を かく とき,その ほとんどは 英語の はなし手に むけて かいて いるのでは ありません.世界に むけて かいて います.それなら 日本の 固有名詞を 英語風の つづりに する 必要は ないでしょう.フランス人や ドイツ人が 英語で 学術論文や ビジネス文書を かく とき,フランスの 人名や ドイツの 地名を 英語風の つづりに 変形 して かくでしょうか.そんな ことは しません.たとえ 英文の 中でも,フランスの 人名は フランス語の つづりで かき,ドイツの 地名は ドイツ語の つづりで かきます.これが 世界の 常識です.

このように,世界に むけて かく 英文の 中では,日本の ことばを 日本語(ローマ字)の つづりで かくのが あたりまえで あり,訓令式で かけば いい わけです.

表記の 国際化は ローマ字化

Hyôki no kokusaika wa Rômazi-ka

表記を 国際化 するには 英語で かけば いいと かんがえる 人が おおいのですが,それは まちがいです.日本人の おおくは 英語が 世界中で 通用 すると おもって いますが,事実は まったく ちがいます.英語で くらして いる 人は おおよそ 世界の 人口の 7% しか いません.ほとんどの 外国人は 英語を はなしませんし,まともに よみかき する ことも できません.英語が つうじる イメージが ある インドでも,英語が 得意な 人は 数パーセント だけですむかし,ヨーロッパの 共通語は ラテン語でした.それが やがて フランス語に かわり,100年 ほど 前までは フランス語が 世界で もっとも つよい 言語でした.マルコ ポーロの「東方見聞録」は イタリア語で なく ふるい フランス語で かかれて いましたし,日本と ロシアが むすんだ ポーツマス条約(日露講和条約)も フランス語で かかれた ものが 正文でした.いまは 世界中で 英語が つかわれて いますが,その 英語も 500年前は イングランドと スコットランドで しか つかわれて おらず,はなし手は わずか 500万人でした.言語には うきしずみが ある わけです.現在,英語を 母語と する 人は 3.5億人から 4億人です.第2言語・外国語と して 英語を つかう 人も いれると 15億人から 20億人と みつもられて いますが,これでも 世界の 人口の 4分の 1です.インドで ネイティブと おなじ くらいの 英語力を もって いるのは 3%くらいの エリート層 だけで,のこりは いわゆる「インド英語」が できる 中間層と 英語が ほとんど わからない 一般労働者の 階層です.ちかい 将来,学術論文・新聞記事・契約書・取扱説明書 などは 機械で 翻訳 できる ように なり,情報を つたえる 手だてと しての 英語は ねうちを うしなって いくでしょう.日本で 英語を つかう 場面は どんどん ふえて いると いわれますが,それを 実証 する データは ありません.英語を 世界の 共通語だと いいはる 人も いますが,これは 事実で なく,日本の 政府や 経済界に よって すりこまれた 感覚です.外国人の しりあいが おおい 人でも この かんちがいを して いる ことは よく あります.本当は 英語が できる エリートと つきあって いる だけなのに,外国人は みんな 英語が できると 錯覚 して しまうからです.アメリカには 英語を はなせない 人が 大勢 いるので,英語が 世界の 共通語で ない 事実は アメリカ人でも しって います.おそらく,非英語圏の 外国人は 英語が 世界の 共通語で ない ことを しりながら 損得勘定で 英語を 勉強 して います.英語を 世界の 共通語だと おもいこんで 強迫観念で 英語を 勉強 して いるのは 日本人 だけでは ないでしょうか..

たしかに,いまは 英語が もっとも つよい 言語です.しかし,本当の 国際化とは つよい ものが よわい ものを おしのけて わがもの顔で ふるまう ことでは ありません.つよい ものと よわい ものが ひとしく たいせつに あつかわれる ことです.英語を 世界の 共通語と みなす かんがえは いまの 国際社会が 共有 して いる 理念から もっとも とおい ところに あると いえます本当の 意味で 世界共通の 言語と いえるのは エスペラントです.これは 人工の 言語で,建前と しては 特定の 国・地域や 民族に 肩いれ する 不平等が ありません.もともとは 世界の 共通語と して かんがえだされた ものでしたが,いまは 母語の ことなる 人々が 対等に 交流 する ための 国際補助言語に なって います.小学校で こどもに 英語を まなばせるのは やめて エスペラントを やる ほうが いいでしょう.その ついでに かんたんな 英単語を おしえても いいでしょう.そう すれば,いまより はるかに 教育的ですし,あとで 英語を 勉強 する ときも ずっと わかりやすく なります..

日本語は 日本語らしく

Nihongo wa Nihongo-rasiku

フランス語は フランス語らしい つづりかた,ドイツ語は ドイツ語らしい つづりかたです.中国の ローマ字は 中国語らしい つづりかた,韓国の ローマ字は 韓国語らしい つづりかたです.どんな 言語も それを つかって くらして いる 人が つかいやすい つづりかた,その 言語の 性質に あわせた つづりかたで 記述 されます.それが あたりまえでしょう.ところが,日本は この あたりまえの ことが できて いません.

国際的な 場では 日本語を 日本語らしく かく べきです.そう しなかったら,外国人には 日本人が 日本語を たいせつに して いない ように みえます.このような 態度は 国際社会で 尊敬 されません.いまの ままだと 日本は 国際感覚が 未熟な 国だと おもわれて しまいます.

[よみもの]てふてふ

[Yomimono] Tehutehu

てふてふ

おなじ ことばでも むかしの 発音と いまの 発音は ちがいます.発音は 変化 するからです.いまは「チョウ(蝶)」を〈てふ〉と かいたら じっさいの 発音と まったく ちがうので 不自然ですが,むかしの 人に とっては〈てふ〉が 自然でした.日本語の 発音は ながい 歴史の 中で さまざまな 変化を して きましたが,その 中には かんたんな 法則で 説明 できる ものが あります.そんな 例を ふたつ しめします.

ひとつは,「峠」「そう(副詞)」「扇」「雑煮」の 変化です.それぞれ,かな文字表記が〈たうげ〉から〈とうげ〉に,〈さう〉から〈そう〉に,〈あふぎ〉から〈おうぎ〉に,〈ざふに〉から〈ぞうに〉に かわりました.

かな文字表記では 変化の 法則が よく わかりませんが,ローマ字表記に すると au, ahu が ô に かわった ことが みえて きます.

tauge → tôge(峠)

sau → sô(そう)

ahugi → ôgi(扇)

zahuni → zôni(雑煮)

もう ひとつは,「~でしょう」「料理」「今日」「チョウ」の 変化です.それぞれ,かな文字表記が〈~でせう〉から〈~でしょう〉に,〈れうり〉から〈りょうり〉に,〈けふ〉から〈きょう〉に,〈てふ〉から〈ちょう〉に かわりました.

これも ローマ字に すると eu, ehu が yô に かわった ことが わかります.

-deseu → -desyô(~でしょう)

reuri → ryôri(料理)

kehu → kyô(今日)

tehu → tyô(チョウ)

このとき,ローマ字の 方式を ヘボン式に すると うまく いきません.学校の「国語」で 訓令式を おしえる 理由や ローマ字の 勉強は 日本語の 勉強だと いう 意味が よく わかるでしょう.