日本式

NIPPONSIKI

あらまし

Aramasi

日本式(にっぽんしき)は 1885(明治18)年に 天文学者 寺尾寿(てらお ひさし)が 考案 して 物理学者 田中館愛橘(たなかだて あいきつ)が 提唱 した 日本うまれの ローマ字です.その 特色は つづりかたが 日本語の 性質に あわせて ある ところで,「ローマ字表」を 五十音図の 形に あわせて かくと,子音字と 母音字が 規則的に ならびます.拗音の つづりかたも 規則的です.

日本で 一般人が はじめて つかった ローマ字は ヘボン式ですが,これは アメリカ人が つくった 英語風の ローマ字で,日本語の 文章を かくのに 適して いませんでした.そこで,ヘボン式の おかしな ところを あらためて,日本語の 文章を かくのに ふさわしい ローマ字と して かんがえだされたのが 日本式です.日本式は 理論的で 国際的な ローマ字なので,外国の 言語学者からも たかく 評価 されました.

日本式は ふるい 方式なので,いまの 学校では おしえません.看板 などで みかける ことも ほとんど ありません.しかし,ローマ字入力の 基本的な キー操作は 日本式を もとに 設計 されて いますから,ローマ字入力が できる 人は 日本式を すこし しって いるとも いえます.

日本式の「ローマ字表」

Nipponsiki no Rômazi-hyô

日本式の「ローマ字表」を しめします田中館が はじめに 提唱 した ときの「ローマ字表」は ヤ行と ワ行も 規則的に ya, yi, yu, ye, yo; wa, wi, wu, we, wo と して いました.ヤ行イ段や ワ行ウ段の ように,かな文字が ない ところにも ローマ字の つづりを つくって います.これは 日本語の はなし手が ことばを 口に だす ときの 気もちを あらわして いるからです.かな文字が ない ところを 声に だして 発音 する ことは ありませんが,気もち だけは たしかに あるのが わかるでしょう..

| 直音 | 拗音 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ア | イ | ウ | エ | オ | ||||

| a | i | u | e | o | ||||

| カ | キ | ク | ケ | コ | キャ | キュ | キョ | クヮ |

| ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo | kwa |

| サ | シ | ス | セ | ソ | シャ | シュ | ショ | |

| sa | si | su | se | so | sya | syu | syo | |

| タ | チ | ツ | テ | ト | チャ | チュ | チョ | |

| ta | ti | tu | te | to | tya | tyu | tyo | |

| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ニャ | ニュ | ニョ | |

| na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo | |

| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | ヒャ | ヒュ | ヒョ | |

| ha | hi | hu | he | ho | hya | hyu | hyo | |

| マ | ミ | ム | メ | モ | ミャ | ミュ | ミョ | |

| ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo | |

| ヤ | イ | ユ | エ | ヨ | ||||

| ya | i | yu | e | yo | ||||

| ラ | リ | ル | レ | ロ | リャ | リュ | リョ | |

| ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo | |

| ワ | ヰ | ウ | ヱ | ヲ | ||||

| wa | wi | u | we | wo | ||||

| ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ギャ | ギュ | ギョ | グヮ |

| ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo | gwa |

| ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ジャ | ジュ | ジョ | |

| za | zi | zu | ze | zo | zya | zyu | zyo | |

| ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | ヂャ | ヂュ | ヂョ | |

| da | di | du | de | do | dya | dyu | dyo | |

| バ | ビ | ブ | ベ | ボ | ビャ | ビュ | ビョ | |

| ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo | |

| パ | ピ | プ | ペ | ポ | ピャ | ピュ | ピョ | |

| pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo | |

※ カタカナは 音声を あらわして います.たとえば,「カ」の 下に ka と かいて あるのは,かな文字では〈カ〉と かく 音声を ローマ字では ka と かくと いう 意味です.

日本式の きまり

Nipponsiki no kimari

- 撥音(ん)は n で あらわします.撥音の つぎに 母音 または ヤ行音が ある ときは きる印(')で くぎります.

- 促音(っ)は つぎの 子音字を かさねます.

- 長音(ー)は のばす 音の 母音字に 山形(^)を のせます.

onsen(温泉)

sinbun(新聞)

hon'ya(本屋)

kitte(切手)

zassi(雑誌)

itti(一致)

utyû(宇宙)

kibô(希望)

takusî(タクシー)

Tôkyô(東京)

Yamada Tarô(山田太郎)

Mukasi mukasi, aru tokoro ni odîsan to obâsan ga imasita.

ここでは イ段の 長音を î と かいて いますが,これを ii に する かきかたも あります.くわしくは「î を ii と かく?」を およみ ください.

takusii(タクシー)

tiizu(チーズ)

ローマ字の かきかたは「かきかた」「分かち書き」「固有名詞」「特殊音」「代用表記」で くわしく 解説 して います.

NIPPON RÔMAZI SINBUN(京都ローマ字会)

すべて ローマ字がきの 新聞です.1934(昭和9)年の 創刊号から.

おぎない

Oginai

日本式と いう 名前

Nipponsiki to iu namae

もともと 日本式は「田中館(たなかだて)式」などと よばれて いました.このころ,あたらしい ローマ字の アイデアは いくつも あり,それぞれの 方式は 提唱 した 人の 名前で よばれる ことが おおかった ようです.「日本式」と いう 名前は,1905(明治38)年 東京帝国大学理科大学物理学教室の ニュートン祭で 田丸卓郎が おこなった 講演の 中で,日本語らしい つづりかたで ある ところから 名づけられました.

五十音図との 対応

Gozyûon-zu to no taiô

日本式の「ローマ字表」は 五十音図と 規則的に 対応 して いるので,日本式は 五十音図に ABCを あてはめて 設計 した 方式だと いわれる ことが よく あります.しかし,これは 事実と ちがいます.日本式は 日本語の 性質に あわせて 設計 した 結果,「ローマ字表」が 五十音図と 規則的に 対応 する ように なりました.

もう すこし くわしく いうと,日本式は 日本語の はなし手が ことばを 口に だす ときの 気もちに あわせて 設計 されました.これを 動詞の 活用で 説明 します.「国語」の 勉強を おもいだして,「書かない」「貸さない」「勝たない」の「ない」を「ます」に いいかえて みて ください.こたえは「書きます」「貸します」「勝ちます」です.ここで 重要なのは,【カ】を【キ】に,【サ】を【シ】に,【タ】を【チ】に いいかえた とき,すべて おなじ 気もちで いいかえた ことです.この 事実は 日本語の 中で【カ:キ】【サ:シ】【タ:チ】が おなじ 関係に ある ことを しめして います.そこで,ローマ字も【カ:キ】【サ:シ】【タ:チ】が おなじ 関係に なる ように すれば,それは 日本語らしい つづりかたの ローマ字に なる はずです.このような かんがえで,【カ】【キ】を ka, ki,【サ】【シ】を sa, si,【タ】【チ】を ta, ti と かく ルールが できました.

五十音図も 日本語の 音声を 日本語の 発音の 性質に あわせて ならべた 表ですから,日本式の「ローマ字表」と 五十音図が 規則的に 対応 して いるのは 当然と いえます.

日本式と 訓令式の ちがい

Nipponsiki to Kunreisiki no tigai

日本式と 訓令式は どちらも 日本語の 性質に あわせて 設計 されましたが,「ローマ字表」を よく みると,ところどころ ちがいが あります.これは 時代が かわって 日本語の 発音や 意識が かわったからです.

「ローマ字表」の ちがいで まず 目に つくのは【ヂ】【ヅ】です.明治時代には【ジ/ヂ】【ズ/ヅ】は ほとんど おなじに なって いましたが,区別 する 人も いました.歴史的仮名遣いを つかって いた 時代でも あり,本当は ちがう はずだと いう 意識も のこって いました.それで 日本式は【ジ/ヂ】【ズ/ヅ】の つづりを かきわけて います.

adi(味:あぢ)

momidi(紅葉:もみぢ)

midu(水:みづ)

aduki(小豆:あづき)

【ヲ】の つづりが ちがうのも 当時の 意識に あわせて あるからです.もともと,かな文字の〈お〉と〈を〉の 発音は【オ】と【ウォ】で ちがって いました.ちがう 発音だったから ちがう かな文字を つくった わけです.しかし,平安時代の 末に〈お〉の 発音が かわって〈お/を〉の 発音は どちらも【ウォ】に なりました.さらに,江戸時代に 発音が かわって〈お/を〉の 発音は どちらも【オ】に なりました.ただし,ことばの つづりを じっさいの 発音に あわせて かえると いう ことを しなかったので,かな文字で かく ときは〈お/を〉を 区別 した ままでした.そのため,明治時代に なっても〈お/を〉の 発音は ちがう はずだと いう 意識が すこし のこって いました.それで 日本式は【オ/ヲ】の つづりを かきわけて います.

ただし,歴史的仮名遣いで〈を〉と かいて いた ことばでも【ウォ】の 意識が のこって いる ものは ほとんど なかった ようです.そのため,wo を つかう ところは 助詞の「を」の ほかには ほとんど ありませんでした.

wo(助詞の「を」)

uwo(魚:うを)

iwô(硫黄)

kuwô(食おう)

日本式には 訓令式に ない wi, we が あります.ただし,〈ゐ〉〈ゑ〉を【ウィ】【ウェ】に ちかい 発音で よんで いたのは 平安時代の はじめ頃までです.そのため,明治時代に 歴史的仮名遣いで〈ゐ〉〈ゑ〉と かいて いた ことばでも【ウィ】【ウェ】の 意識が のこって いる ものは ほとんど なかった ようで,wi, we の 出番は ほぼ ありませんでした.

uweki(植木)

uweru(植える)

関西学院大学の ローマ字

日本式には 訓令式に ない kwa, gwa も あります.むかしの 日本語に あった【クヮ】【グヮ】の かきかたです.いまは 完全に【カ】【ガ】に かわって いますが,一部の 地方には いまでも「機関車」「一月」を【キクヮンシャ】【イチグヮツ】と 発音 する 人が います.明治時代は まだ【クヮ】【グヮ】が 完全には なく なって おらず,【カ/クヮ】【ガ/グヮ】が ちがう 発音だと いう 意識も ありました.それで 日本式は【クヮ】【グヮ】の かきかたを きめて いました江戸時代の 末に かかれた「浮世風呂」(式亭三馬)で,「観音さま」の「観」を【クヮン】で なく【カン】と 発音 する 江戸の 人を 上方の 人が ばかに して います.発音の 変化は 上方より 江戸の ほうが すすんで いたのでしょう.なお,むかしは ヘボン式でも【クヮ】【グヮ】を kwa, gwa と かく ことが ありました.たとえば,小泉八雲(ラフカディオ ハーン)の「怪談」は KWAIDAN と かかれて いました..

図は 100年 以上の 歴史を もつ 名門,関西(かんせい)学院大学の ローマ字です.むかしは「関」の 音声を【クヮン】と かんがえて いた ことが わかります.

ここで 気を つけて ほしいのは,歴史的仮名遣いの〈ぢ〉〈づ〉〈ゐ〉〈ゑ〉〈を〉〈くわ〉〈ぐわ〉を ローマ字の di, du, wi, we, wo, kwa, gwa に 変換 して いるのでは ない ことです.ローマ字は 音声を かく もので,じっさいに ちがう 発音の ものや,じっさいには おなじでも 本当は ちがう はずだと いう 意識が ある ものを ちがう つづりに した だけです.明治時代でも 助詞の「は」や「川(かは)」の「は」は wa と かきました.ローマ字は ふりがなを ABCに 変換 した ものでは ない ことを おもいだして ください.

kawa(川:かは)

nioi(匂い:にほひ)

ido(井戸:ゐど)

otoko(男:をとこ)

このように,ローマ字の つづりは 発音と 意識で きまるので,時代が かわって 発音や 意識が かわると,それに つれて かわります.日本式の 支持者は,いつか みんなの 発音や 意識が かわったら,ローマ字の つづりも あらためたら いいと かんがえて いました.そして 訓令式を つくった とき,じっさいに これらの 部分は かきかたが あらためられ,【ヂ】【ヅ】【ヲ】が zi, zu, o に かわり,【ヰ】【ヱ】【クヮ】【グヮ】が なく なりました.

訓令式の 弱点

Kunreisiki no zyakuten

こまかい はなしですが,日本式と 訓令式は 設計方針も すこし ちがいます.日本式は はなし手の 気もちに あわせて つづりを きめましたが,訓令式は 日本語の 音韻(おんいん)に あわせて つづりを きめました.これが 訓令式の 弱点に なって いる ところが あります.

いまの 共通語では「物好き」の【ズ】と「三日月」の【ヅ】は まったく おなじ 発音ですが,意識には ちがいが あります.日本語が わかる 人なら【ス】が にごって いるのか【ツ】が にごって いるのかを 区別 できるからです.そのため,「物好き」「三日月」を monozuki, mikaduki と かく 日本式は 意識に あって いて 自然ですが,monozuki, mikazuki と かく 訓令式は 意識と ずれて しまって やや 不自然です.

ローマ字は 日本語の 表記法で あって,日本語の 発音の 表記法では ありません.おなじ 発音を おなじ つづりで かくと いう 表音主義は よみかきを やさしく する 手段で あって 目的では ありません.こう かんがえると,訓令式が【ジ/ヂ】【ズ/ヅ】を zi, zu で 統一 したのは やりすぎだったと いえます.

じつは,訓令式を つくった とき,日本式の 支持者は【ヂ】【ヅ】を zi, zu に かえる ことに 反対 して いました.この サイトも【ヂ】【ヅ】を zi, zu と かく ところは 訓令式の 弱点と かんがえ,di, du と かく ように あらためる 提案を して います.くわしくは「もっと 日本語らしい かきかた」を およみ ください.

日本式の 応用

Nipponsiki no ôyô

字訳の ローマ字

Ziyaku no Rômazi

研究の ために 日本語を ラテン文字表記に する ばあい など,もとの かな文字表記を 復元 できる かきかたに したい ことが あります.日本式は ちがう かな文字が かならず ちがう つづりに なるので,日本式の ルールで かな文字を ABCに おきかえれば,この 目的に つかえます.このように,音声を ABC表記に するのでは なく,かな文字を ABC表記に する ことを 字訳 または 翻字(ほんじ)と いいます.

字訳の ローマ字は 学者 などが つかう 特殊な かきかたで,ローマ字の 応用と いえます.この あとで 説明 して いる 例は すべて 字訳の ローマ字です.

歴史的仮名遣い

Rekisiteki kanazukai

ふるい かなづかいで かかれた 古典文学を ローマ字表記に すると,外国人と 情報を 共有 しやすく なります.これは 学術的にも たいへん 意義の ある ことです.

Giwon syauzya no kane no kowe, syogyau muzyau no hibiki ari. Syara sauzyu no hana no iro, zyausya hissuwi no kotowari wo arahasu. Ogoreru hito mo hisasikarazu. Tada haru no yo no yume no gotosi. Takeki mono mo tuhi ni ha horobinu. Hitohe ni kaze no mahe no tiri ni onazi.

高千穂大学名誉教授の 渋谷栄一先生に よる「源氏物語の世界」が 公開 されて います.

字音仮名遣い

Zion kanazukai

現代仮名遣いで かかれた 日本語を ローマ字表記に すると,おおくの 熟語が おなじ つづりに なって しまい,それらを みた目で 区別 できない 不便が あります.しかし,字音仮名遣いを 字訳の ローマ字で かけば,いくつかの 熟語を つづりの ちがいで 区別 できます.

kouen(公演,口演)

kauen(講演,好演)

kouwen(公園,後援)

kauwen(高遠)

ただし,上の 例でも わかる ように,これは 一般人に つかいこなせる ものでは ありません.同音異義語の みわけが つかない 問題を 解決 できる わけでも ありません.

上代特殊仮名遣い

Zyôdai tokusyu kanazukai

いまの 日本語の 母音は【ア】【イ】【ウ】【エ】【オ】の 5種類 ありますが,万葉集が かかれた ころの ふるい 日本語には【イ】【エ】【オ】が 甲類と 乙類の 2種類ずつ あり,全部で 8種類の 母音が あったと する かんがえが あります.これらの 母音を ローマ字で かきわけたい ときは 乙類の【イ】【エ】【オ】を ï, ë, ö で あらわします.

aki(秋;キ甲類)

tukï(月;キ乙類)

ローマ字入力

Rômazi nyûryoku

ローマ字入力は ローマ字で ふりがなを 入力 する しくみなので,すべての かな文字に ことなる ローマ字が 対応 して いる 必要が あり,基本的な キー操作は 日本式を ベースに 設計 されて います.〈ぢ〉〈づ〉〈を〉を 入力 する キー操作が DI,DU,WOに なって いるのが わかりやすい ところです.

TIDIMU

→〈ちぢむ〉 → 縮む

TUDUKU

→〈つづく〉 → 続く

日本式の 意味

Nipponsiki no imi

日本式は 日本人が つくった 日本うまれの ローマ字です.その 意味で,外国人が つくった 初期の ローマ字と ちがいますが,それ だけで ない 特別な 意味を もって います.

初期の ローマ字は 外国人が 日本語を ABC表記に する 目的で つくった 外国人むけの ふりがな みたいな ものでした.英語を ならいはじめた 人が 教科書に「ディス イズ ア ペン」式の カタカナ表記を かきこむ ことは よく ありますが,初期の ローマ字は 外国人が それを やったのと おなじです.したがって,初期の ローマ字は どれも 日本語を かくのに 適して いません.つづりかたが 日本語の 性質に あって いないからです.

それに たいして,日本式は 日本語らしい つづりかたで,日本語を かくのに ふさわしい ローマ字です.日本式は 日本人が 外国人の まねを して つくった コピー商品では なく,それまでの ローマ字とは ちがう 目的を もった あたらしい ローマ字です.日本式が できた とき,ローマ字は 外国人むけの ふりがなから 日本語の 国際的な 表記法に かわりました.いまの ローマ字は おもに 国際的な 場で 日本語を かく 目的や 日本語を 世界に 発信 する 目的で つかわれて います.

明治時代の 知識人は 外国人が つくった ローマ字の 便利さに 気づいて,それを 日本に とりいれようと しました.しかし,じっさいに つかって みると,つづりかたが 不自然で つかいにくい ことが わかったので,日本語を 自然に かける ように つくりなおしました.それが 日本式です.むかしの 日本人は,外国の すぐれた ものを 日本に とりいれる とき,それを そのまま つかうのでは なく,日本流に あらためるのが 得意でした.日本式の ローマ字も それと おなじと かんがえれば わかりやすいでしょう.

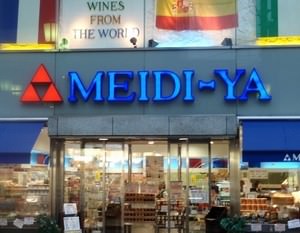

[よみもの]明治屋

[Yomimono] MEIDI-YA

輸入食料品 などを あつかう「明治屋」と いう 会社が あります.その ローマ字 MEIDI-YA が,いまでは あまり みかけない 日本式なので,ときどき 話題に なります.むかしは「明治」の 発音が【メイヂ】でしたから,日本式の ローマ字で MEIDI と かきました.

明治屋京都三条店

創業者の 磯野計(いその はかる)は 英国に 留学 した 経験が あり,おおくの ヨーロッパ人が ji を【ジ】と よまない ことを しって いた はずです.きっと ローマ字の つづりかたにも 一家言 もって いたのでしょう.

また 一説に よると,はじめは ヘボン式で MEIJI と かいて いたけれど,外国人に ただしい 発音で よんで もらえないのを 気に して,あとから 日本式に かえたとも いわれて います.明治屋の 創業は 1885(明治18)年で,まさに 日本式が 世に とわれた 年でした.

磯野計は,たべものを あつかう 商売が ひくく みられて いた 時代にも かかわらず,「商業に 貴賎は ない.」と いって 食料品業界に たちむかい,高級ブランドを きずきあげました.なかなかの つわもので あった ようです.