ヘボン式の 変種

HEBONSIKI NO HENSYU

はじめに

Hazime ni

パスポート・道路標識・地図・駅名標で つかわれる ローマ字は ヘボン式から 派生 した かきかたです.これらを ヘボン式の 変種と して まとめて います.

ヘボン式の 変種は それぞれの 分野で つくられた 独自方式です.「ローマ字表」は すべて もともとの ヘボン式と おなじですが,「ローマ字表」以外の きまりは すべて ちがいます.そのため,おなじ 地名の ローマ字表記が 道路標識と 駅名標で ちがう ことも あります.

日本の 人名・地名・駅名は ほとんど 日本語で 名づけられて いますが,これまで ローマ字の 公式ルールは 日本語を ローマ字で かく とき 基本的に 訓令式を つかう ように さだめて いました.きびしい いいかたを すれば,ヘボン式の 変種は すべて ルール違反の かきかたでした.ルール違反が まかりとおって きた からくりは「ローマ字のつづり方」:1954で 説明 して います.

2025年,その 公式ルールが 改定 されました.訓令式は 廃止 され,ヘボン式の 定義が あらためられました.しかし,あたらしい ヘボン式は これまで どこにも 存在 しなかった もので,これと おなじ かきかたを 採用 して いる 分野は ありません.これから 各分野が 新ルールに あわせて かきかたを あらためる ことも なさそうに おもわれます.

道路や 鉄道に くわしい 人が SNS などで 道路標識や 駅名標の ローマ字に ついて 解説 して いる ことが あります.その 中では,道路標識や 駅名標で つかわれて いる ローマ字が 正式で あるかの ように かかれて いる ことが おおいので 気を つけて ください.それらの ローマ字は 特定の 分野が 採用 して いる 独自方式です.この 前提が ぬけおちて いると,道路標識や 駅名標の 解説と しては ただしくても,ローマ字の 解説と しては まちがって います.

この サイトは ヘボン式の 変種を 批判 して います.公の 分野で ヘボン式を つかう ことが 日本と 日本語の ために ならないと かんがえるからです.

パスポートの ローマ字

PASUPÔTO NO RÔMAZI

「パスポート式」

Pasupôto-siki

「パスポート式」の かきかた

Pasupôto-siki no kakikata

パスポート

パスポートの 名前を かく ローマ字は 外務省が「英語式」を もとに して つくった 独自方式です.外務省は これを「ヘボン式」と よんで いますが,一般には「外務省ヘボン式」と よぶ ことが おおい ようです.この サイトは「パスポート式」と よんで います.インターネットで「ヘボン式」を 検索 すると パスポートセンターの ウェブサイトが みつかりますが,そこで 解説 されて いる ローマ字は 外務省が「ヘボン式」と よんで いる かきかたで ある ことに 気を つけて くださいヘボン式は 分野に よって かきかたが ちがいます.「ローマ字表」以外の こまかい きまりを 各分野が 勝手に きめて いるからです.学校の「英語」で おしえられる ヘボン式も パスポートの 名前を かく ヘボン式も 道路標識や 地図の 地名を かく ヘボン式も そうです.一般には これらが 区別 されないで すべて「ヘボン式」と よばれて います.しかし,この サイトは これらを 明治時代に つくられた もともとの ヘボン式から 派生 した かきかたと かんがえて,すべて 区別 して います.区別の ために この サイトが 勝手に つけた 名前で よびわけて います..

いま すぐに 名前の かきかたを しらべたい 人は「お名前の ローマ字 変換」または「ふりがなの ローマ字 変換」を おつかい ください.

「パスポート式」は つぎの ような かきかたです.

- 「ローマ字表」は ヘボン式と おなじです.

- 撥音(ん)は n で あらわします.ただし,b, m, p の 前の 撥音は m に します.撥音の つぎに 母音 または ヤ行音が ある ときも くぎりの 記号を かきません.

- 促音(っ)は つぎの 子音字を かさねます.ただし,ch の 前の 促音は t に します.

- 長音(ー)は 長音符号を かきません.ただし,イ段の 長音は ii で あらわします.

- いくつかの 特殊音が つけくわえられて います.くわしくは「「パスポート式」の 特殊音」を およみ ください.

FUKUSHIMA(福島)

CHIBA(千葉)

TSUJI(辻)

KANDA(神田)

NAMBARA(南原)

KENICHI(健一)

KIKKAWA(吉川)

BEPPU(別府)

HOTCHI(堀地)

ONO(大野)

SATO(佐藤)

MUKODA(向田)

YUKO(優子)

SHUHEI(修平)

NIIYAMA(新山)

SENOO(妹尾)

OOKA(大岡)

YOKOOJI(横大路)

2025年,ローマ字の 公式ルールが 改定 されて,ヘボン式の 定義が あらためられました.あたらしい ヘボン式は 撥音(ん)・促音(っ)・長音(ー)の かきかたが「パスポート式」と ちがいます.「南原」「健一」「堀地」「佐藤」で くらべると,つぎの ように なります.

| パスポート | あたらしい ヘボン式 | |

|---|---|---|

| 撥音(ん) | NAMBARA | NANBARA |

| KENICHI | KEN'ICHI | |

| 促音(っ) | HOTCHI | HOCCHI |

| 長音(ー) | SATO | SATŌ |

パスポートの ローマ字が 新ルールに あわせた かきかたに かわる ことは ないと おもわれますこれまで 事実上 無視 して きた ルールが 改定 されたからと いって,これから それを 尊重 する ように なる はずが ありません.これまで ほとんどの 分野は「ローマ字のつづり方」:1954 の 本則に のっとって いない 独自方式を つかって きました.公式ルールに それを ゆるす しくみが くみこんで あったからです.2025年の 改定は さらに ひどい もので,強制力を みずから よわめて います.もはや 参考資料 くらいの 意味 しか もって おらず,気がねなく 無視 できる ものに なりました..

あとで 説明 しますが,パスポートの 名前は 特別な 申請を すれば「パスポート式」で ない つづりの ローマ字(非ヘボン式)に できます.新ルールに あわせたい 人は(長音を のぞいて)それで 対応 できます.

ふりがなを ローマ字に 変換 する ツールは たくさん あります.パスポートの 名前を かく ローマ字が しりたくて これらの ツールを つかう 人も いるでしょう.しかし,ふりがなを 入力 する ツールで 確実に ただしい 結果を 出力 できる ものは ひとつも ありません.くわしくは「なぜ ふりがなでは ダメなのか?」を およみ くださいふりがなを ローマ字に 変換 する ツールに つぎの 名前を 入力 して みれば,いくつかで 変換に 失敗 するのが わかる はずです:MATSUURA(松浦),INOUE(井上),KINOUCHI(木ノ内),KOUME(小梅),SHINOURA(篠浦),HIROO(広尾),TOYOOKA(豊岡)..

「パスポート式」の つくりかた

Pasupôto-siki no tukurikata

「パスポート式」の つくりかた

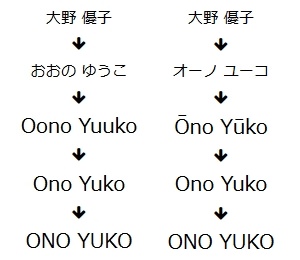

右が ただしい つくりかたで,左は まちがいです.

「パスポート式」の つくりかたは「長音の o, u は かかない.」と 説明 される ことが あります.こまった ことに,パスポートセンターの ウェブサイトにも そう かいて あったり します.けれども,この 説明は まちがいです.「パスポート式」の ただしい つくりかたは「もともとの ヘボン式から 記号を とりのぞく.」です.

たとえば,「大野優子」だったら,まず もともとの ヘボン式で Ōno Yūko と かき,そこから 記号を とりのぞいて Ono Yuko に します.

「長音の o, u は かかない.」と いう かんがえかたでは 「林家ペー・パー子」を どう かけば いいか わかりません.

2025年まで ローマ字の かきかたは「ローマ字のつづり方」:1954 と いう 公式ルールで さだめられて いました.ところが 外務省は これに もとづいた 説明を して いませんでした.理由は ふたつ かんがえられます.ひとつは,わかりやすく する ために わざと「嘘も方便」的な 説明を して いた ことです.もう ひとつは,外務省が「ローマ字のつづり方」:1954 に さからって いた ことです.「パスポート式」は 外務省が 勝手に つくった 独自方式です.「ローマ字のつづり方」:1954 を 参照 したら,説明が ややこしく なる だけで なく,おかしな かきかたを 国民に おしつけて いる ことが ばれて しまいます.

2025年に 公式ルールが 改定 されて,ヘボン式の 定義が あらためられましたが,この あたらしい ヘボン式も「パスポート式」とは ちがう かきかたです.外務省が あたらしい 公式ルールに もとづいた 説明を する ことも なさそうに おもわれます.

つけたし

Tuketasi

パスポートの ローマ字には 法律(旅券法)で さだめられた 特別ルールが あります.こまった ことに,これが 本物の ローマ字を 採用 して いません.これが さまざまな 混乱と 不便の もとに なって います厳密には,旅券法に ローマ字の 方式を さだめる 条文は ありません.ローマ字の 方式を きめて いるのは「旅券法施行規則」で,これは 外務省が つくった 規則です.それに たいして,2025年まで ローマ字の かきかたを きめて いたのは「ローマ字のつづり方」:1954 という 内閣告示でした.これが 総理大臣の 名前で 命令 された わけで,すべての 行政機関に たいする 強制力を もって いました.ところが,外務省は この 命令に したがわず,勝手な 判断で 独自方式の ローマ字を 国民に おしつけて いました..

名前を ローマ字で かく ときは,パスポートと おなじに しなければ ならない ばあいは 別と して,本物の ローマ字で かいて ください.自分の 名前を おかしな つづりで かいて いたら 国際社会で 恥を かいて しまいます.

日本の パスポートでは なぜか 長音符号つき文字(û, ô など)が つかえません.そのため,Yûka(優香)Tarô(太郎)など,長音を ふくむ 名前の 人は ただしい 発音で よめない つづりに なって しまいます.

けれども,長音符号つき文字を つかわずに 長音を かく 方法は むかしから おこなわれて きた やりかたが あります.それを つかえば,ほぼ ただしい 発音で よめる つづりに できます.これは「パスポートむけ訓令式」の ところで 説明 します.

「パスポート式」の 問題

Pasupôto-siki no mondai

「パスポート式」には おおきな 問題が ふたつ あります.パスポートは ものが もの だけに 管理 する 側の 都合で 特殊な ルールに なっても しかたが ないかも しれません.それでも,これらの 欠点は おおきすぎます.

問題 1:ヘボン式に した こと

Mondai 1: Hebonsiki ni sita koto

外務省は ヘボン式に した 理由を つぎの ように 説明 して います.

外務省では、パスポートが外国において自国民である旅券名義人の身分を明らかにし、当該名義人の通行への便宜並びに事故等に遭遇した場合の保護及び援助を各国政府に要請する文書であることを踏まえ、その氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべきとの観点から、従来よりヘボン式を採用しています。

英語風に よんだ ときに 原音を 再現 しやすいからと いって いる ようです.しかし,これは おかしな はなしです.パスポートを あつかう 業界には 日本人の 名前を 英語風に よむ きまりが あるのでしょうか.外務省は 英語の はなし手が ヘボン式を ただしい 発音で よめると 本気で おもって いるのでしょうか外務省の まちがいは「英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべき」と いう ねじくれた かんがえに あります.フランス人の 名前は フランス語風に,イタリア人の 名前は イタリア語風に,そして 日本人の 名前は 日本語風に よむのが あたりまえで,そうで なければ ただしい 発音に なりません.また,外国人が ヘボン式を ほぼ ただしい 発音で よめるかの ように かいて ありますが,事実は まったく ちがいます.ほとんどの 外国人は 訓令式も ヘボン式も ただしい 発音では よめません.非英語圏の 人も ふくめた 外国人が 訓令式と ヘボン式を あてずっぽうの 発音で よんだ とき,どちらも ただしい 発音には なりませんが,どちらが ましかと いえば,それは 訓令式です.じつは,いろいろな 方式が ある ローマ字の 中で,「パスポート式」は 発音の 再現性が もっとも わるい 方式です.「英語式」の 変形なので 長音の 情報が ぬけおちて しまう うえに,あとから つけくわえられた 拡張仕様や 特殊音の 設計が いいかげんで,さらに 性能が わるく なって います..

もし ヘボン式で なく 訓令式だったら どうでしょうか.「石田」「内田」が ISIDA, UTIDA と かかれ,英語圏の 人が これらを【イスィダ】【ウティダ】と よんで しまうかも しれません.(じっさいは もっと 変な 発音に なるでしょう.)けれど,それで こまる ことは ありません.【イスィダ】【ウティダ】は 外国人の なまりです.すこし くらい 発音が おかしくても,別の 人と とりちがえる 心配は ありません.

ふつう,日本人の 名前は 日本語です.これを 英語風の つづりに する 必要は ありません.外国の 俳優・スポーツ選手 などに あやかって つけられた 名前も ありますが,これらは 外国の つづり(ABC表記)を そのまま つかえば いいでしょう.それなのに 外務省は これらを 英語風の つづりで かかせて います.植民地でも ないのに こんな ことを して いる 国は 日本 だけで,これは 国際的にも はずかしい ことです以前,新聞の 投書欄に なぜ パスポートは 訓令式に しないのかと いう 疑問が よせられた とき,外務省は むかしから ヘボン式だったので いまさら ルールを かえられないからと こたえて いました.けれども,いまは「非ヘボン式」の つづりを みとめて います.やる気が なかった だけでした..

問題 2:長音符号を かかない こと

Mondai 2: Tyôon hugô o kakanai koto

「人魚」と「人形」

長音が かけないと,日本語は ただしく 記述 できません.

「パスポート式」の もっとも おおきな 欠点は 長音の かきかたが まずい ことです.

パスポートの 名前を かく 文字には 国際的な ルールが あり,長音符号つき文字も つかえる ことに なって います.じっさい,特殊な 文字を つかって いる 国も あります.参考:デンマーク・リトアニア・ポルトガル・チェコ.

ところが,日本は 文字や 記号を きびしく 制限 して いる ため,おおくの 名前は よみかたが はっきり しない つづりに なって います.YUKO は おそらく【ユーコ】ですが,【ユコ】【ユコー】【ユーコー】の 可能性も あります.「太郎」と「次郎」は【タロ】と【ジロ】に なって しまい,「小野」と「大野」は 区別 できません.くぎりの 記号も かかないので,KENICHI は たぶん【ケンイチ】ですが,ひょっと すると【ケニチ】かも しれません.SHINYA は おそらく【シンヤ】ですが,【シニャ】で ないとは いいきれません.原音の 再現性は どこへ いったのでしょうか.

長音が わからなく なって しまう 問題には かんたんな 対処法が あります.「大野」を OONO,「太郎」を TAROO と かく だけです.これなら 日本人が みれば ほぼ ただしい 発音で よめますし,「小野」と「大野」を 区別 できます.これは ローマ字の 公式ルール「ローマ字のつづり方」:1954 でも みとめられて いた むかしから ある かきかたです.(むかしは 学校でも おしえて いました.)しかし,こういう 対処を 何も して いませんこまかい ことを いうと,この かきかたにも 弱点が あります.たとえば,「大賀」と 「尾岡」が どちらも OOKA に なって 区別 できません.「大岡」は OOOKA なので【オーオカ】か【オオーカ】か わかりません..

これでは 個人の 識別と いう パスポートの 基本機能 すら あぶなっかしいでは ありませんか.これは 重大な まちがいを ひきおこす おそれが ある 深刻な 設計ミスです.日本人の 名前を 外国人が みて ただしく よめないのは あたりまえですが,日本人が みても よめなかったら おかしいでしょう.日本人は 自分の 名前を 自分でも よめない つづりかたで かいて いる わけで,これでは 世界の わらいものです.

「非ヘボン式」

hi-Hebonsiki

ルールの みなおし

Rûru no minaosi

パスポートの ローマ字は かならず「パスポート式」に しなければ ならない わけでは ありません.名前は アイデンティティーに かかわる ものですから,パスポートの 名前を かく ときも ある 程度は 本人の かんがえが 尊重 される べきです.それで,外務省は 2000年と 2005年に たてつづけに ルール改定を おこないました.

2000年の ルール改定では,長音を かきあらわせない 問題が 改善 されました.しかし,この やりかたには ときどき おかしな よみかたを される 欠点が あります.

OHE(大江/オヘ?)

OHHIRA(大平/オッヒラ?)

OHYAMA(大山/オヒャマ?)

MOURI(毛利/モウリ?)

オ段の 長音を ou と かく ローマ字は「かな翻字式」,oh と かくのは「野球選手式」と よばれる 典型的な まちがいです.

特殊な 文字が つかえない ばあいに 長音を かきあらわす 方法は むかしから おこなわれて きた やりかた(代用表記)が あり,これには おかしな よみかたを される 欠点が ありません.ところが,外務省は それを かたくなに こばみ,まちがった ローマ字を すすんで とりいれました.

◯ TAROO(太郎)〔代用表記〕特殊な 文字が つかえない ときは「太郎」「優子」を TAROO, YUUKO と かく やりかたが むかしから つかわれて きました.「ローマ字のつづり方」:1954 でも みとめられて いた もので,公式ルールに のっとった かきかたでした.この かきかたに すれば,ほぼ 問題 なく 長音を かきあらわせます.【タロー/タロオ】【ユーコ/ユウコ】は 発音が よく にて いるので,おかしな よみかたを される 心配も ありません.

✕ TAROU(太郎)〔「かな翻字式」〕

✕ TAROH(太郎)〔「野球選手式」〕

2005年の ルール改定では,じっさいに その つづりを つかって くらして いる「生活実態」を しめせば,それが みとめられる ように なりました.

近年、氏名、特に名について、国字の音訓及び慣用にとらわれない読み方の名や外来語又は外国風の名を子に付ける例が多くなる等、旅券申請において表記の例外を希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めることとしました。

外国風の 名前 などが ふえて きたから「非ヘボン式」を みとめる ように したと いって いますが,おそらく それ だけが 理由では ないでしょう.とにかく,「パスポート式」で ない つづりでも,「生活実態」が あれば みとめられる ように なりました.たとえば,「理沙」「凛」は LISA, LYNN に できますし,「譲司」「玲央」が GEORGE, LEO でも よく,「愛(らぶ)」が LOVE でも かまいません.

これらの ルール改定で「パスポート式」と いう しばりは 事実上 なく なったとも いえます.この「パスポート式」で ない つづりを 外務省は「非ヘボン式」と よんで います.「非ヘボン式」では つぎの ような かきかたも みとめられます.

- オ段の 長音を OU, OH に する.

- 長音を 母音字の 連続に する.

- 訓令式・日本式.

- くぎりと して つなぎ(-)や きる印(')を つかうこの 記号は MRZ(機械読取領域)や ICチップの 情報に はいりません..

- 外国風の つづり.

KATOU(加藤)

KATOH(加藤)

KATOO(加藤)

YUUKO(優子)

HUKUSIMA(福島)

TIDURU(千鶴)

KOH-YAMA(神山)

SHIN'ICHI(伸一)

KIM(金)

MARY(真理)

「非ヘボン式」と いう よびかた

hi-Hebonsiki to iu yobikata

「非ヘボン式」と いう よびかたは なるべく つかわない よう おすすめ します.とくに,パスポートの はなしを して いない ときは つかわない ように して ください.「あの 看板の ローマ字は 非ヘボン式だ.」などの いいかたは やめましょうと いう 意味です.理由は つぎの ふたつです.

そもそも,「パスポート式」は ヘボン式では ありません.明治時代に できた もともとの ヘボン式でも 令和時代に できた あたらしい ヘボン式でも ありません.「非ヘボン式」は かんちがいを まねく よびかたで,本当は「非・外務省ヘボン式」「非・パスポート式」です.

ローマ字に「非ヘボン式」と いう 方式や 分類は ありません.「非ヘボン式」と いう よびかたが 意味を もつのは パスポートの はなしを して いる とき だけです.

「非ヘボン式」の 申請

hi-Hebonsiki no sinsei

「非ヘボン式」に したい ときは 申請 して みとめて もらわなければ なりませんが,あきらかに まちがって いる つづりや,「太郎」を HANAKO に したい などの ふざけた つづりで ない かぎり,それが みとめられると おもわれます戸籍に ふりがなの 情報が つけたされる ことが きまったので,これからは ふざけた つづりで 申請 する ことは できなく なります.パスポートの 申請に まつわる トラブルの はなしは よく あります.教育の ゆきとどかない 職員が いるらしく,「非ヘボン式」には できないと いう うその 説明を された 事例も 報告 されて います.窓口に「あたり」「はずれ」が ある ようです.ただし,これは 時間の 問題で,すこしずつ よく なって いくでしょう..

「非ヘボン式」の 申請では,じっさいに その つづりを つかって くらして いると いう「生活実態」を 証明 する 必要が あります.これは おおがかりな ことに おもえるかも しれませんが,そうでも ありません.目的の つづりに なって いる クレジット カードが あれば じゅうぶんです.外国から きた 手紙の あて名や スポーツの ユニフォームに かかれた 名前でも 証明 できます.そういう ものが なければ「事情説明書」を 提出 します.訓令式に したいと いう かんがえ だけでも 理由に なります.

じっさいには なやましい 問題も あります.家族の「姓」の つづりが おなじで ないと こまるかも しれません.家族で 外国に 旅行 する とき,「姓」の つづりが ばらばらだと ややこしいでしょう.パスポートを 申請 する ときに 家族の「姓」の つづりを そろえる よう しつこく 説得 される ことも ある そうです.「姓」の つづりは 自分 だけの 問題では ありませんから,よく かんがえて きめて ください.クレジット カードとの 整合性も たいせつです.外国で 何かの 拍子に パスポートと クレジット カードで 名前の つづりが ちがう ことに 気づかれたら,どんな うたがいを かけられるか わかりません.

パスポートは 重要ですから,その ローマ字には きびしい ルールが あり,いったん きめたら 変更 できません.とくに,「非ヘボン式」の 申請では,今後 名前の つづりを かえませんと 宣誓 する ように なって いるので,「パスポート式」に かえる ことも できないと おもわれます「非ヘボン式」から「パスポート式」に かえる ことは できると いう 情報も ありますが,未確認です..

名前の ローマ字表記を 芸能人の ニックネーム みたいな ファッション感覚で かんがえ,ルールに のっとって かく 意味を かんがえない 人が おおい 現状では,外務省の 対応が きびしいのも しかたが ないでしょう.自分の 名前の ローマ字表記は 自分で きめられる ルールに するのが 理想ですが,そう すると,ふざけた つづりで 申請 する 人が でて くるのは 目に みえて います.パスポートの 重要性から かんがえて,きびしい ルールが もうけられて いるのは あたりまえです.パスポートの 問題は ルールが おかしい ことで あって,ルールが きびしい ことでは ありません.

「パスポートむけ訓令式」

Pasupôto-muke Kunreisiki

「非ヘボン式」の 制度を つかえば「パスポート式」の 問題を 解決 できます.この サイトは 訓令式を すこし 変形 した かきかたを おすすめ して います.この「パスポートむけ訓令式」は つぎの ような かきかたです.

- 「ローマ字表」は 訓令式と おなじです.

- 撥音(ん)は n で あらわします.撥音の つぎに 母音 または ヤ行音が ある ときは きる印(')で くぎります.

- 促音(っ)は つぎの 子音字を かさねます.

- 長音(ー)は「母音字かさね式」の 代用表記に します.おなじ 母音字が 3個 以上 つづく ばあいは きる印(')で 発音の きれめを しめします.

HUKUSIMA(福島)

TIBA(千葉)

TUZI(辻)

KANDA(神田)

NANBARA(南原)

KEN'ITI(健一)

KIKKAWA(吉川)

BEPPU(別府)

HOTTI(堀地)

OONO(大野)

SATOO(佐藤)

MUKOODA(向田)

YUUKO(優子)

SYUUHEI(修平)

NIIYAMA(新山)

SENOO(妹尾)

OO'OKA(大岡)

YOKO'OOZI(横大路)

これは 訓令式の ルールに ほぼ 完全に のっとって います.日本語らしい つづりで,外国で 恥を かく 心配が なく,国際的な 問題が ありません.まにあわせの かきかたでは ありますが,長音を きちんと かきあらわして いるので,日本語が わかる 人なら ほぼ ただしい 発音で よめ,実用上の 問題も ありませんここに あげた 例の 中で 訓令式の ルールから はずれて いるのは OO'OKA(大岡)と YOKO'OOZI(横大路)だけです.これを OOOKA, YOKOOOZI に すれば,完全に ルールの 中に おさまります..

名前を「パスポートむけ訓令式」に 変換 できる「お名前の ローマ字 変換」「ふりがなの ローマ字 変換」が あります.ご自由に おつかい ください.

地名の ローマ字

TIMEI NO RÔMAZI

道路標識の ローマ字

Dôro hyôsiki no Rômazi

道路標識の ローマ字の かきかた

Dôro hyôsiki no Rômazi no kakikata

道路標識

道路標識(案内標識)に かかれる 地名 などの ABC表記は 国土交通省が つくった 英訳です.つまり,ローマ字(日本語)では ありません.しかし,地名を ABC表記に する ため「英語式」を もとに した 独自方式の ローマ字を つかって います.道路標識の ABC表記は つぎの ような かきかたです.

- 「ローマ字表」は ヘボン式と おなじです.

- 撥音(ん)は n で あらわします.b, m, p の 前の 撥音でも m に しません.撥音の つぎに 母音 または ヤ行音が ある ときは つなぎ(-)で くぎります.

- 促音(っ)は つぎの 子音字を かさねます.ただし,ch の 前の 促音は t に します.

- 長音(ー)は 長音符号を かきません.ただし,イ段の 長音は ii で あらわします.

- 基本的には ひとつづきに かきますが,普通名詞の 部分(「市」「山」「橋」など)は きりはなして 英訳 します.ただし,それが 名前と 一体化 して いる ばあいは ひとつづきに かいて 英訳を つけたします.定着 して いる 表記が あれば それに したがいます.

- 東京23区の「区」は 英訳を Ward で なく City に する など,個別の きまりも あります.

Chiba(千葉)

Katsuura(勝浦)

Fukushima(福島)

Sendai(仙台)

Shinbashi(新橋)

Den-enchofu(田園調布)

Beppu(別府)

Sapporo(札幌)

Kutchan(倶知安)

Tokyo(東京)

Yuhigaoka(夕陽丘)

Niigata(新潟)

Tokyo Met.(東京都)

Aichi Pref.(愛知県)

Fukuoka City(福岡市)

Nakayama Town(中山町)

Shinano River(信濃川)

Arakawa River(荒川)

Atago Shrine(愛宕神社)

Toshogu Shrine(東照宮)

Chiyoda Bridge(千代田橋)

Togetsukyo Bridge(渡月橋)

Mt. Fuji(富士山)

Mt. Gassan(月山)

ここで みすごせないのは,単純な 地名と「〇〇川」「〇〇市役所」「〇〇橋」の ような 地形・施設・建造物 などの 名前で かきかたに ちがいが ある ことです.「〇〇橋」の ばあい,それが 単純な 地名なら 全体を ひとつづきに かきますが,それが 橋の 名前なら「橋」を きりはなして 英訳 します.きりはなせない ものは ひとつづきに かいた あとに「橋」の 英訳を つけたします.そのため,地名の「飯田橋」は Iidabashi ですが,橋の「祝田橋」は Iwaida Bridge で,「二重橋」は Nijubashi Bridge です.

このような 区別を する ことに 意味が あるのか はなはだ 疑問です.とくに Nijubashi Bridge の ような かきかたを 奇妙に かんじる 人は おおく,評判が わるい ようです.これは「モンブラン」を ✕ Mt. Mont Blanc と かいて いる ような ものですから,国際的にも はずかしいと いわなければ なりません.

この かきかたには もっと おおきな 問題が あります.それは 英語を かいて いる せいで「英語式」を つかって いる ことです.「英語式」では 日本語を ただしく 記述 できません.この 章の はじめに かかげた 道路標識の 写真を よく みて ください.外国人が これを みたら おどろくのでは ないでしょうか.

2025年,ローマ字の 公式ルールが 改定 されて,ヘボン式の 定義が あらためられました.あたらしい ヘボン式は 撥音(ん)・促音(っ)・長音(ー)の かきかたが 道路標識の ローマ字と ちがいます.「関越」「倶知安」「京都」で くらべると,つぎの ように なります.

| 道路標識 | あたらしい ヘボン式 | |

|---|---|---|

| 撥音(ん) | Kan-etsu | Kan'etsu |

| 促音(っ) | Kutchan | Kucchan |

| 長音(ー) | Kyoto | Kyōto |

道路標識の ローマ字が 新ルールに あわせた かきかたに かわる ことは ないと おもわれますこれまで 事実上 無視 して きた ルールが 改定 されたからと いって,これから それを 尊重 する ように なる はずが ありません.これまで ほとんどの 分野は「ローマ字のつづり方」:1954 の 本則に のっとって いない 独自方式を つかって きました.公式ルールに それを ゆるす しくみが くみこんで あったからです.2025年の 改定は さらに ひどい もので,強制力を みずから よわめて います.もはや 参考資料 くらいの 意味 しか もって おらず,気がねなく 無視 できる ものに なりました..

つけたし

Tuketasi

1937(昭和12)年に はじめて 公式の ローマ字が つくられた ときから,日本語を ローマ字で かく ときは 訓令式を もちいる ことに きまって いました.しかし,1946(昭和21)年に GHQが 道路や 駅に その 名前を 英語で 掲示 する よう 命令 した ときから,道路標識では ヘボン式が つかわれて きました.日本が 主権を とりもどした あとも 政府は それらを 訓令式に もどそうとは せず,1954(昭和29)年に 公式ルールを 改定 して ヘボン式を つかっても いい ように ルールを あらため,ヘボン式の ままに して きました.

むかしから 道路標識の ローマ字には つづりの まちがいが おおく,分かち書きの ルールも ばらばらでした.国道・県道・市道 などで 道路標識を 管理 する 方法が ちがうのかも しれません.ローマ字を しらない 人が おおく なった せいか,あたらしい 道路標識に まちがいが みつかる ことも あり,ときどき SNSに 写真が 投稿 されて います.

交差点に かかげられて いる 道路標識の 地名には よみにくい ものが おおい ようです.中には ドライバーに よませる 気が あるのか うたがわしい もの さえ あります.この タイプの 道路標識は,よみにくい 表示を やめて,ABCと 数字を くみあわせた 一瞬で よめる 番号を かく ほうが いいでしょう.例:KV-525, BWV-565, AKB-48.

ローマ字が かかれて いない 道路標識も あります.ローマ字を かいて いなかった 期間が あるからです.1971(昭和46)年に 原則と して ローマ字を かかない ことに なり,1986(昭和61)年に 原則と して「英語による表示」を する ことに なりました.この あいだに つくられた 道路標識の おおくは ローマ字が かかれて いません.ただし,高速道路では この 期間も ローマ字表記を つづけて いた ようです.

ローマ字を やめた 理由は 視認性が わるいからだと されて います.道路標識に かきこむ 情報が ふえて ごちゃごちゃ して きた せいでしょうか.交通事故が 社会問題に なって いた 時代ですから,道路標識を よみやすく しようと かんがえたのかも しれません.また,占領期の 遺物と みなされて いたからだとも いわれます.たしかに,占領軍の 都合で つくった ルールを ずっと あたためて いたのだと すれば,ばかげた はなしです.このころは すでに ローマ字を こころよく おもわない 人の 発言力が おおきく なって いましたが,それと かかわって いたかは わかりません.

「英語による表示」を はじめた 理由は 国際化です.しかし,国際化と 英語化は ちがいます.じっさい,英語を かいても あまり 役に たちません.日本に すんで いる 外国人や 日本を おとずれる 外国人は 中国語・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語を はなす 人が ほとんどで,英語が わかる 人は すくないからです.

地名の 英語化?

Timei no eigoka?

2013年,国土交通省は 観光地 などに ある 案内標識の ローマ字を やめて 英語に かえる 方針を しめしました.しかし,これは まちがった 政策です.地名の 表示を 国際化 する 方法は ローマ字化で あって 英語化では ありません.

まず,英語は 外国人に つうじません.英語で くらして いる 人の 割合は 世界の 人口の 1割にも みたない ほどで,ほとんどの 外国人は 英語が わかりません.かんたんな 英単語が わかる 人は もっと おおいでしょうが,それでも すべての 外国人に 英語が つうじると おもったら おおまちがいです.しかも,英語圏から 日本に やって くる 外国人は あまり いません.日本を おとずれる 外国人の 国・地域を しらべた 統計(2017年)に よると,トップ3は 中国・韓国・台湾で,これらを あわせると 全体の 66.4%に なる 一方,英語圏の アメリカ・オーストラリア・英国・カナダを あわせても 8.7%に しか なりません.国土交通省は 旅行者の 利便性を 変更の 理由に して いますが,まったく 理由に なって いません英語が つうじそうな 人の 割合は,香港・シンガポール・マレーシア・フィリピンを あわせても,20.9%です.非英語圏から やって くる 外国人の 英語力は 日本人の それと たいして かわりません.つまり,外国人の 旅行者に 英語は あまり つうじません.しかも,むつかしい 単語や 省略 した かきかたが つかわれて いる せいで,道路標識には わかりにくい ものが たくさん あります.たとえば,Pref. (prefecture) は むつかしい 単語で,英語の はなし手でも すぐに 意味が わからない ことが ある ようです.「東」「西」「南」「北」を E, W, S, Nの 1文字で あらわして いる ものも ありますが,外国人には それが 方角だと わからないので,これでは 意味が つたわりません.「市」を C. で あらわして いる ものまで あり,意味を つたえる 目的で 英訳 して いた はずなのに,その 目的を みうしなって います.美術館・博物館 などの 文化施設に やって くる 人には 英語が つうじやすいと かんがえられますが,展示物の 解説が 英語で かいて あっても わかる 人の 割合は それほど おおく ありません.ある 調査に よると,アメリカ人と オーストラリア人の 来館者が おおかった ところでも 6割を こえる くらいです.しかも,これは 調査方法に うたがわしい 点が あり,本当は もっと すくないのでは ないかと おもわれます.(東京都歴史文化財団「文化施設の多言語対応に係る調査報告書 第6章」,2016年)..

そして,外国人は 母語で かかれた 旅行者むけの ガイドブックや ウェブサイト などを たよりに 行動 しますから,地名を 英語で 表示 する 必要は ありません.外国人が 目で みて 判別 できる ローマ字表記が ひとつ あれば じゅうぶんです.外国人は ローマ字を みても それを ただしい 発音では よめませんし,普通名詞の 部分は その 意味も わかりません.けれど,それで こまる ことも ない わけです.そもそも,地名は 全体が ひとつの 固有名詞なので,ふつうは 翻訳 できません.「◯◯公園」「国会前」などは 一部 または 全部を 翻訳 できますが,翻訳 しては いけません.外国人に 必要な 情報は,目で みて 判別 できる 文字列と おおよその よみかたで あって,意味では ないからです.たとえば,「金閣寺」が 寺で ある ことや「代々木公園」が 公園で ある ことを しめす 必要は まったく ありません.日本語でも ニューヨークの「セントラル・パーク」を「中央公園」「セントラルパーク公園」とは よんで いないでしょうアンコール ワットに やって くる 外国人は,【ワット】が「寺」の 意味だと しらなくても,アンコール ワットが 寺で ある ことは しって います.金閣寺に やって くる 外国人は,【ジ】が「寺」の 意味だと しらなくても,金閣寺が 寺で ある ことは しって います..

地名を 英訳 すると 不便に なります.日本人と 外国人が おなじ ものを ちがう 名前で よぶ ことに なるからです.日本語の 名前が わからない 外国人は 日本人に 道を たずねたくても できません.外国人から The National Diet の 場所を たずねられても それが 何か わからない 日本人は 道案内が できません.外国人は 地名の おおよその よみかたが わかれば 交通機関で ながれる 放送も なんとか ききとれます.しかし,地名を 英訳 すると 交通機関は 英語の 放送を しなければ なりません.こうして 観光地が 人情や 風情を うしなって しまいます.地名を ローマ字で かいて おけば 日本人と 外国人が おなじ 名前を つかうので はなしが つうじます.

観光地の 表示には それなりの センスが もとめられます.やたらに 外国語が 目に つくと,日本らしさを たのしみたい 外国人は がっかり します.交通機関は できるだけ ことばに たよらず,記号(ユニバーサル サイン,ピクトグラム)を くふう する べきです.もちろん それとは 別に 多言語で 対応 できる 観光案内所 などは 必要です.スマートフォンが ゆきわたって いる いまなら テクノロジーに よる 解決策も あるでしょう.これらが 本当に のぞまれて いる ことです.とくに 公の 表示は その 土地で くらして いる 人の 言語で かく べきです.公の しごとは 住民への サービスで あり,特定の 商売の 手だすけでは ないでしょう民間の 会社は 商売ですから 自由に して ください.たとえば,飲食店が 多言語の メニューを 用意 するとか,タクシーが 多言語で 対応 するとかです.これらは たいへん よい ことで,外国人の 旅行者にも よろこばれるでしょう.けれども,商売で ない 公の 表示では おせっかいを しすぎない ほうが いいでしょう.日本は 金もうけに 熱心な 国だと おもわれても こまります.技術で 解決 できる ことは たくさん あります.ローマ字が かかれた 標識に スマートフォンを かざせば 外国語で くわしい 情報が 表示 される サービス などは かんたんに つくれるでしょう.道路標識や 駅名標は デザインが 統一 されて いるので,それらの 画像を 解析 するのは むつかしく ない はずです.GPSを 利用 できれば,より 正確な 情報を しめせます..

観光地 などでは 表示の 多言語化を すすめて いかなければ なりませんが,翻訳 する 必要が あるのは 文章が かかれる 掲示物や 普通名詞が かかれる 案内板 だけです.固有名詞を 翻訳 しても 意味が なく,むりやり 翻訳 しても 不便に なる だけです.地名の 表示は 国内むけの かな文字表記と 国際的な ローマ字表記の ふたつで じゅうぶんです.漢字表記は 地もとの 人で ないと よめない ことが あるので,なくても かまいません公の 場では 地名を 漢字で かかない ほうが いいでしょう.この サイトは 人名・地名 などを かな文字で かく よう すすめて います.くわしくは「漢字制限」を およみ ください..

世界一の 観光大国で ある フランスの 名所が 英語だらけに なって いるか,かんがえて みて ください.日本は 観光地に かぎらず どこも 英語で あふれて いますが,まるで 日本が 日本語を たいせつに して いない ような 言語景観を 外国人は 尊敬の 目で みて いません.公の 表示が 英語まみれに なって いる ありさまは,その こと じたいが 国際社会に たいする 政治的な 意味を もつ メッセージに なって しまい,日本の 信用を そこね,日本語の 国際的な 地位を 傷つけて います.

地図の ローマ字

Tizu no Rômazi

地図の ローマ字の かきかた

Tizu no Rômazi no kakikata

地図(陸図)の 地名を かく ローマ字は 国土交通省が 「英語式」を もとに して つくった 独自方式です.つぎの ような かきかたです.

- 「ローマ字表」は ヘボン式と おなじです.

- 撥音(ん)は n で あらわします.ただし,b, m, p の 前の 撥音は m に します.撥音の つぎに 母音 または ヤ行音が ある ときは つなぎ(-)で くぎります.

- 促音(っ)は つぎの 子音字を かさねます.ただし,ch の 前の 促音は t に します.

- 長音(ー)は 長音符号を かきません.ただし,イ段の 長音は ii で あらわします.

- 普通名詞の 部分(「山」「川」など)は きりはなして かきます.普通名詞の 部分が 名前と 一体化 して いて きりはなせない ばあいは ひとつづきに かきます.

- 発音を きる 必要が ある ところは つなぎ(-)で くぎります.

Chiba(千葉)

Katsuura(勝浦)

Fukushima(福島)

Sendai(仙台)

Shimbashi(新橋)

Shin-okubo(新大久保)

Beppu(別府)

Sapporo(札幌)

Kutchan(倶知安)

Tokyo(東京)

Yuhigaoka(夕陽丘)

Niigata(新潟)

Aomori Ken(青森県)

Tokyo Wan(東京湾)

Fuji San(富士山)

Arakawa(荒川)

Kinokawa(紀ノ川)

Gassan(月山)

Shijo-kawaramachi(四条河原町)

Aki-takada Shi(安芸高田市)

道路標識の ローマ字と にて いますが,普通名詞の 部分を 英訳 しない ところが ちがいます.つづりは 英語風ですが,英語では ありません.この 意味で,公の 分野で つかわれる ローマ字に しては めずらしく,比較的 まっとうな ローマ字と いえます.

海図の ローマ字は 海上保安庁が さだめて いる 独自方式で,ヘボン式の 変種です.くわしい ルールは わかりませんこの サイトでは あまり あつかって いませんが,海底の 地形は あたらしい ものが 発見 される たびに 海上保安庁が 日本語の 名前を つけて います.これは 一般人の くらしと かかわりが ないので,学術的な(ABCと 数字を くみあわせた ような)名前で いい はずですが,政治的な 理由で 日本語の 名前を つけて いるのでは ないかと おもわれます..

2025年,ローマ字の 公式ルールが 改定 されて,ヘボン式の 定義が あらためられました.あたらしい ヘボン式は 撥音(ん)・促音(っ)・長音(ー)の かきかたが 地図の ローマ字と ちがいます.「新橋」「関越」「倶知安」「京都」で くらべると,つぎの ように なります.

| 地図 | あたらしい ヘボン式 | |

|---|---|---|

| 撥音(ん) | Shimbashi | Shinbashi |

| Kan-etsu | Kan'etsu | |

| 促音(っ) | Kutchan | Kucchan |

| 長音(ー) | Kyoto | Kyōto |

地図の ローマ字が 新ルールに あわせた かきかたに かわる ことは ないと おもわれますこれまで 事実上 無視 して きた ルールが 改定 されたからと いって,これから それを 尊重 する ように なる はずが ありません.これまで ほとんどの 分野は「ローマ字のつづり方」:1954 の 本則に のっとって いない 独自方式を つかって きました.公式ルールに それを ゆるす しくみが くみこんで あったからです.2025年の 改定は さらに ひどい もので,強制力を みずから よわめて います.もはや 参考資料 くらいの 意味 しか もって おらず,気がねなく 無視 できる ものに なりました..

つけたし

Tuketasi

地図の ローマ字は 大正時代から 日本式を 採用 して いました.訓令式が できてからは 訓令式でした.しかし,1999年に 海図が,2005年に 陸図が,ヘボン式に かえられました.

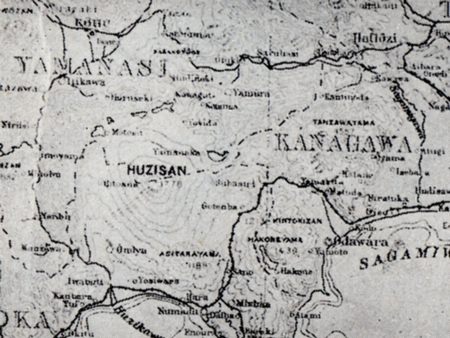

むかしの 地図(陸図)

日本式の HUZISAN, YAMANASI などが みえます.

むかしの 海図

日本式の YAMAGUTI, SIMO-NO-SEKI などが みえます.

地図の ローマ字の 方式は,理念や 理論に もとづいて かえられたのでは なく,訓令式と ヘボン式の 使用状況を しらべて おおい ほうに あわせた だけでした.海図の ばあいも おおよそ 想像が つきそうです.歴史を ふりかえると,1937(昭和12)年に 訓令式が つくられた きっかけは,万国地理学会議が 日本に 地名の ローマ字表記を 統一 して ほしいと いって きた ことでした.そして,専門家が 何年も 議論を かさねて 理論的に みちびきだした 結論が 訓令式でした.「ローマ字のつづり方」:1954 を つくった ときも,専門家が まとめた 原案は 地名を 訓令式で かく ことに して いました.このような 歴史を わすれ,理念や 理論を ないがしろに して,ほとんどの 国民が しらない あいだに 勝手に ルールを かえて しまったのですから,これは 文明国と して はずかしい ことですみんな やってるから 自分も やると いうのでは まるで 万引きの いいわけでは ありませんか.もし 流通 して いる おさつの ほとんどが にせさつだと わかったら,それを 合法化 するのでしょうか..

道路標識の 地名は 英語化 されて いるのに,地図の 地名は そう なって いません.この 理由と かんがえられるのは 国連地名標準化会議の 勧告です.これは 国際的な 地名の 標準化に かかわる もので,各国に 地名の かきかたを きちんと さだめる よう もとめて います.そして,普通名詞の 部分(「山」「川」など)は 翻訳 しないのが 原則に なって います.たとえば,「モンブラン」は Mont Blanc です.それで「富士山」が Fuji San に なって いるのでは ないかと おもわれます.

地名標準化会議の 理念は 内生地名を 外来地名に 優先 させる ことです.内生地名とは その 土地で くらして いる 人たちの 中から 自然に うまれた 現地語の 地名で,外来地名とは 戦争で 国境・領土が かわったり して つけられた 外国語を もとに した 地名です.もともと 日本は この 会議に ほとんど 出席 して いなかったのですが,「日本海問題」を きっかけに 態度を かえて,日本の たちばを うったえて います.

政府は 順番を まちがえて います.国内の 地名表記を みなおすのが 先でしょう.いまの 日本は アイヌ語の 地名を 意味不明の 漢字表記に したり 日本語の 地名を ローマ字表記に する とき「英語式」で かいたり して います.現地語の 地名を 尊重 する この 会議の 理念を かんがえれば,アイヌ語や 日本語を まったく 尊重 して いない 現状を まっ先に あらためないと いけない はずです.地名を かえるのでは なく その 表記を かえる だけですから,むつかしい はなしでは ありません.それを やる気も ない 国が いったい 何を 主張 できるのでしょうか.

この サイトが つくった 地名の リストが「地名の ローマ字」に,市町村の 名前の リストが「市町村の 名前」に あります.これらは すべて 訓令式です.ご自由に おつかい ください.

地名の 国際的な 表示方法

Timei no kokusaiteki na hyôzi hôhô

日本の 地名を 国際的な 場で 表示 する ときや 外国人むけに 表示 する ときに どう かけば いいかを 説明 します.

ローマ字で かく

Rômazi de kaku

地名 だけを 単独で かく ばあい,外国語に 翻訳 する 必要は ありません.日本の 地名は ふつう 日本語ですが,固有名詞なので そのまま ABC表記に すれば 世界に 通用 します.したがって,ローマ字表記で じゅうぶんです.ただし,ローマ字の 方式は 訓令式に しないと いけません.

ローマ字は 交通機関の 表示 などに 適して います.いくつもの 外国語に 翻訳 して それらを ずらずら ならべるのでは なく,ローマ字表記を ひとつ だけ かく ように すれば,電光掲示板の 視認性や 掲示物の デザインが よく なります.翻訳 する 手間も コストも はぶけます.日本人と 外国人が おなじ ものを おなじ 名前で よぶ ことに なるので,道案内にも 便利です.

Sinano Gawa(信濃川)

Arakawa(荒川)

Atago Zinzya(愛宕神社)

Tôsyôgu(東照宮)

Tiyoda Basi(千代田橋)

Togetukyô(渡月橋)

Huzisan(富士山)

Gassan(月山)

外国語に 翻訳 する

Gaikokugo ni hon'yaku suru

外国語の 文中に かきこまれる 地名は ローマ字表記と いう わけに いきません.これは 翻訳 する 必要が あります.観光地で くばる パンフレットの 解説文に かかれる 地名 などが これに あたります.これは いろいろな 外国語バージョンを つくりますから,地名も それぞれの 言語に 翻訳 します.

翻訳に あたって,気を つけないと いけない ことが あります.観光地の パンフレット などでは とくに そうですが,情報の 正確さ だけで なく,よみ手の 心に ひびく うつくしい 文章が もとめられます.したがって,その 翻訳作業は しろうとの 手に おえません.これは かならず 翻訳の プロに まかせて ください.

駅名標の ローマ字

EKIMEIHYÔ NO RÔMAZI

駅名標の ローマ字

Ekimeihyô no Rômazi

駅名標の ローマ字の かきかた

Ekimeihyô no Rômazi no kakikata

駅名標

駅名標(駅名の 表示板)・発車標 などの 駅名・路線名を かく ローマ字は 鉄道会社 などが ヘボン式を もとに して つくった 独自方式です.つぎの ような かきかたです.

- 「ローマ字表」は ヘボン式と おなじです.

- 撥音(ん)は n で あらわします.ただし,b, m, p の 前の 撥音は m に します.撥音の つぎに 母音 または ヤ行音が ある ときは つなぎ(-)で くぎります.

- 促音(っ)は つぎの 子音字を かさねます.ただし,ch の 前の 促音は t に します.

- 長音(ー)は のばす 音の 母音字に マクロン(¯)を のせます.ただし,イ段の 長音は ii で あらわします.

- 外来語は 原つづりで かきます.

Chiba(千葉)

Katsuura(勝浦)

Fukushima(福島)

Sendai(仙台)

Shimbashi(新橋)

Shin-ichi(新市)

Beppu(別府)

Sapporo(札幌)

Etchūjima(越中島)

Tōkyō(東京)

Ōsaka(大阪)

Niigata(新潟)

Ōsakajōkōen(大阪城公園)

Nasushiobara(那須塩原)

Gala Yuzawa(ガーラ湯沢)

Namegawa-Island(行川アイランド)

駅名標の ローマ字は 鉄道会社 などに よる ちがいが おおきく,上で 説明 した かきかたに なって いない ものが たくさん あります.つづりの きりはなしかた,つなぎ(-)の つかいかた,大文字・小文字の つかいわけ などは ばらばらです.

2025年,ローマ字の 公式ルールが 改定 されて,ヘボン式の 定義が あらためられました.あたらしい ヘボン式は 撥音(ん)・促音(っ)の かきかたが 駅名標の ローマ字と ちがいます.「新橋」「新市」「倶知安」で くらべると,つぎの ように なります.

| 駅名標 | あたらしい ヘボン式 | |

|---|---|---|

| 撥音(ん) | Shimbashi | Shinbashi |

| Shin-ichi | Shin'ichi | |

| 促音(っ) | Kutchan | Kucchan |

駅名標の ローマ字が 新ルールに あわせた かきかたに かわる ことは ないと おもわれますこれまで 事実上 無視 して きた ルールが 改定 されたからと いって,これから それを 尊重 する ように なる はずが ありません.これまで ほとんどの 分野は「ローマ字のつづり方」:1954 の 本則に のっとって いない 独自方式を つかって きました.公式ルールに それを ゆるす しくみが くみこんで あったからです.2025年の 改定は さらに ひどい もので,強制力を みずから よわめて います.もはや 参考資料 くらいの 意味 しか もって おらず,気がねなく 無視 できる ものに なりました..

つけたし

Tuketasi

むかしの 鉄道省は 駅名標の ローマ字を ヘボン式で かいて いましたが,1937(昭和12)年に 訓令式が できたので,それを 訓令式に あらためました.しかし,1946(昭和21)年に GHQが 道路や 駅に その 名前を 英語で 掲示 する よう 命令 した ことが あり,駅名標の ローマ字も ヘボン式に かわりました.日本が 主権を とりもどした あとも,それらが 訓令式に もどされる ことは なく,ヘボン式の ままに なって います.

駅名標の 図面 (1914)

駅名標の ローマ字は 戦後に できたと おもって いる 人が いますが,じっさいは もっと 前から ありました.「鉄道法規類抄」付録の 工事図面より.

むかしは まちがって かかれたと おもわれる 変な つづりの ローマ字が たくさん ありました.ローマ字を ただしく かけない 人が ふえて きた せいか,あたらしい 駅名標にも ときどき つづりの まちがいが みつかります.

駅名の ローマ字表記は 重要です.外国人の 旅行者が おおい 観光地では とくに そうです.しかし,ローマ字の 方式を ヘボン式に する 理由は なく,訓令式で かまいません.駅名は 外国人が 目で みて 判別 できる 文字で かいて あって,おおよその よみかたが わかれば じゅうぶんだからです.外国人が みれば 訓令式も ヘボン式も 外国語の つづりで あり,どちらも ただしい よみかたは わかりません.英語を しらない 人が theater や theatre を みても ただしい よみかたが わからないのと おなじです外国を 旅行 した つもりに なって かんがえて みて ください.駅名が アラビア文字で かかれて いたら こまりますが,ABCで かかれて いたら 目で みて 判別 できます.おおよその よみかたも わかります.正確な 発音は わかりませんが,そこまで くわしい 情報は いりません.ちかごろは 駅番号の 導入も すすんで いますが,ABCも 123も 言語に よって よみかたが ちがうので,これ だけでは 日本人と 外国人の 会話が なりたちません.ローマ字が あれば おおよその 発音は わかるので,情報伝達の ミスを ふせげます..

ホームの 発車標や 列車内の 表示器では,スペースの 都合で ローマ字の ながい つづりを 表示 しにくい ことが あります.そんな ときは,文字を ちいさく する よりも,ティッカー表示に する ほうが いいでしょう.

すこし 前まで 駅名標には ローマ字が かかれて いましたが,ちかごろ これが つぎつぎと 英語に かきかえられて います.外国人に 意味が つたわる 英語を かく べきだとか,正確な 発音が わかる 表記に する べきだとか,そんな 意見も あります.しかし,これは 表示の 国際化を ただしく 理解 して いない 人の かんちがいです.駅名表示の 国際化とは ローマ字化です.すなわち 外国人が みて わかる 文字で かく ことです.意味を つたえる ことでも 正確な 発音を しめす ことでも ありません地名や 駅名は 名前です.名前の 意味を つたえる 必要は ありません.また,ABC表記で 正確な 発音を しめす ことは できません.ただし,ローマ字表記は おおよその 発音を しめせるので,外国人が 交通機関の 車内放送を きいたり 日本人に 道を たずねたり する ときの 役に たちます.つまり,外国人に とって もっとも 重要な 情報は 地名や 駅名の ローマ字表記で,その つぎが おおよその 発音です..

つぎに,この 問題に ついて 説明 します.

駅名の 多言語化?

Ekimei no tagengoka?

むかしの 駅名標は 駅名を 日本語の 漢字かな表記と ローマ字表記で かいて いましたが,ちかごろは これが 多言語化 されて,駅名を 日本語・英語・中国語・韓国語で かいた ものが ふえて います.

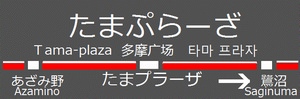

「たまプラーザ」駅の 駅名標

駅名が 多言語化 されて います.「プラーザ」は スペイン語の plaza(広場)ですが,Tama-plaza は 英語です.奇妙な つづりなので,Tama Plaza の ほうが いいでしょう.中国語は「たま」「プラーザ」を「多摩」「广场」に 翻訳 して いますが,韓国語は 翻訳 せず【タマ プラジャ】と かいて います.(韓国語には 長音(ー)や【ザ】の 発音が ありません.)

ABC表記の 部分は 英語です.ローマ字(日本語)では ありません.この タイプの 駅名標では「東京」を Tōkyō と かく ヘボン式で なく Tokyo と かく「英語式」を つかって いる ことから それが わかります.(ヘボン式は 日本語,「英語式」は 英語です.)

駅名の 多言語化は 外国から やって くる 旅行者の ために おこなわれて います.交通機関で 案内・注意 などの 表示を 多言語化 するのは たいへん よい ことで,これは どんどん すすめて いかなければ ならない とりくみです.とくに 観光地では 中国語と 韓国語の 表示を もっと ふやす 必要が あるでしょう.

しかし,駅名の 多言語化は まちがった とりくみです.固有名詞で ある 駅名を 翻訳 する 必要は なく,ローマ字表記が ひとつ あれば じゅうぶんだからです.ローマ字の 目的は いくつか ありますが,その ひとつは 日本語を 世界に ひらかれた 文字,外国人が みて わかる 文字で かく ことです.むかしから 駅名標に ローマ字が かかれて いたのは このためです.

駅名標に たくさんの 外国語を つめこむと みた目が ごちゃごちゃ して よみにくく なります.デザインも わるく なります.表示が 時間を おいて きりかわる 発車標 なども ありますが,実用性が おとる ため 問題に なって います.苦情が おおいので 表示の しかたを かえた ところも ある そうです.このように,駅名の 多言語化には さまざまな 問題が あります.

もっとも おおきな 問題は ローマ字表記を やめて 英語に かきかえて いる ことです.「地名の 英語化?」で 地名を 翻訳 しては いけない ことを 説明 しましたが,それと おなじで,駅名も 翻訳 しては いけません.外国人に 必要な 情報は 目で みて 判別 できる 文字列と おおよその よみかたで あって 意味では ないからです.たとえば,「〇〇病院」「市役所前」の 駅名標に「病院」「市役所」と いう 意味を かく 必要は まったく ありませんもし その 駅を 利用 して 病院や 市役所へ いく 外国人が いたら,その 人は【ビョーイン】や【シヤクショ】の 意味を しって います.しかも,このような 施設に やって くる 外国人は ちかくの 住民で ある ことが おおく,日本語で 会話が できます.漢字は よめなくても ローマ字を みれば 意味が わかります.もし その 駅を 利用 するけれども 病院や 市役所とは ちがう 目的地へ いく 外国人が いたら,その 人は【ビョーイン】や【シヤクショ】の 意味を しる 必要が ありません..

外国人むけの 表示を する ばあい,翻訳 する 必要が あるのは 文章が かかれる 掲示物や 普通名詞が かかれる 案内板 だけです.固有名詞を むりやり 翻訳 すると,日本人と 外国人が おなじ ものを ちがう 名前で よぶ ことに なる ため,はなしが つうじなく なって,かえって 不便です.日本語には 外国語に ない 発音も あるので,外国語の つづりで うまく かきあらわせない ことも あります.駅名の 表示は 国内むけの かな文字表記と 国際的な ローマ字表記の ふたつで じゅうぶんです.漢字表記は 地もとの 人で ないと よめない ことが あるので,なくても かまいません駅に ある 案内板は,「出口」「改札」「きっぷ売り場」「売店」など,かなりの 部分で 言語に たよらない 表示(ピクトグラム)を くふう できると おもわれます.テクノロジーで 対応 できる ところも あります.たとえば,タッチ スクリーンの 自動券売機には 外国語の 表示を えらべる ものが あります.駅名は 地もとの 人で ないと よめない むつかしい 漢字表記の 地名を もとに して いる ものが あるので,全国から 人が おとずれる 観光地の 駅では 漢字表記が あまり 役に たちません.駅名は できれば 漢字で かかない ほうが いいでしょう.この サイトは 人名・地名・駅名 などの 固有名詞を 公の 場では かな文字で かく よう すすめて います.くわしくは「漢字制限」を およみ ください..

ときどき,地名が 駅名に なった ものは 日本語の ローマ字表記で いいけれども ちかくに ある 施設の 名前が 駅名に なった ものは 英訳 した ほうが いいと いう 意見を みかけます.しかし,これは まちがいです.たとえば,「〇〇公園」の もより駅が おなじ 名前の「〇〇公園」だと すると,外国人は ガイドブックや ウェブサイト などで「〇〇公園」の ローマ字表記を しって いるので,駅名も それと おなじ ローマ字表記に するのが もっとも 外国人に やさしい 表示だからです.

ところが,じっさいは「〇〇公園」自身が ローマ字表記を して いません.すべての 外国人に わかりやすい ローマ字を かかず,ほとんどの 外国人に わかりにくい 英語を かいて います.それで 駅名標にも 英語が かかれて しまい,外国人に やさしく ない 表示に なって います.

おおくの 外国人は 日本の 駅名標を みて ふしぎに おもって います.駅名標の 多言語化は 外国人の 役に たって いないからです.観光で 日本に やって きた 外国人が SNSに 駅名標の 写真を あげて「役に たたない 翻訳」と して 紹介 して いる ことも あります.駅名の 多言語化は 日本の 未熟な 国際感覚を 世界に さらして いると いえるでしょう.道路標識の ローマ字と おなじ まちがいが 駅名標にも ひろがって いる わけで,目が はなせません公用語が 複数 ある 国は おおいので,駅名が 複数の 言語で かかれた 駅名標は 外国人に とって それほど めずらしくは ないかも しれません.けれども,これは 公用語が 複数 あるから 駅名も 複数 あると いう あたりまえの はなしです.日本の 駅名標で おこなわれて いる ことは それと まったく ちがいます..

下に 外国の 駅名標を いくつか しめします.みた目が すっきり して いて 視認性が よく,デザインも すぐれた ものが おおい ようです写真は「駅名標あつめ.」さんから いただきました.「バーン スー」駅の ABC表記は この 写真 だけでは 言語が わかりませんが,おなじ 路線の ほかの 駅を しらべて みると,英語だと わかります.けれども,タイを おとずれる 外国人は 中国・マレーシア・韓国・ラオス・日本からの 人が おおいので,英語を かいても あまり 役に たちません.外国人むけの 表示が 英語に なって しまうのは 日本 だけの 問題では ない ようです..

外国の 駅名標(ドイツ)

「オラニエンブルク通り」駅です.英語で street とは かいて ありません.

外国の 駅名標(フランス)

「パレロワイヤル ルーブル美術館」駅です.英語で museum とは かいて ありません.

外国の 駅名標(タイ)

「バーン スー」駅です.ラテン文字表記が つけたされて います.

「新前橋」は Shim-Maebashi か?

新前橋 wa Shim-Maebashi ka?

新前橋の 駅名標

shin を shim に かえて,つなぎ(-)を いれて います.

駅名には「新」で はじまる ものが たくさん あります.「新橋」「新宿」などは 全体が ひとつの 名前なので,Shimbashi, Shinjuku の ように ひとつづきに かかれます.これとは ちがい,「◯◯」の あとに できた 「新◯◯」は Shin-Xxx と かかれる ことが おおい ようです.

ここで 問題に するのは,xxx が b, m, p で はじまる ばあいに shin を shim に かえて いる ことと,つなぎ(-)を いれて いる ことです.こんな かきかたは やめる べきです.「新」の つづりは かえないで,「新」と「〇〇」を きりはなす かきかたが いいでしょう.

複合語 などは,「雨」と「傘」が「雨傘」に なる ように 意識 できる レベルで 発音が かわる ものを のぞいて,もとの つづりを たもつ かきかたに する べきです.「新」の 発音は 意識 できる レベルでは かわらないので,その つづりも もとの ままが いいでしょう.くわしくは「「あんパン」は ampan か?」を およみ ください.

「新」の つづりを かえなければ「新◯◯」と いう 駅名を 検索 しやすく なります.shin だけ 検索 すれば いいからです.また,駅名を ABC順に ならべても おかしな 順序に なりません「青森」「前橋」「新青森」「新前橋」を ABC順に ならべて みて ください.「青森」は「前橋」より 前に ありますが,「新青森」は「新前橋」より うしろです.このように,ヘボン式で かいた ことばを ABC順に ならべると 不自然な 順序に なります.撥音を ふくまない ことばも ABC順に ならべると 不自然な 順序に なります.ならびかたの 比較表を みて ください..

固有名詞に「新」が ついて 別の 固有名詞が できる ばあい,ローマ字の かきかたに 公式の ルールは ありませんが,この サイトは New York(ニューヨーク)の ように きりはなす かきかたを すすめて います.英語の new は もともと 形容詞で 日本語の「新」は もともと 接頭語なので すこし ちがいは ある ものの,「ニューヨーク」も「新◯◯」も ふたつの 部分から できて いる 名前です.そして,名前が 複数の 部分から できて いる ばあい,それらの あいだに つなぎ(-)を いれる 必要は ありません.「ニューヨーク」を ✕ New-York とは かかないでしょう.

「新」と「◯◯」を きりはなせば よみやすく なる だけで なく,shin か shim かで まよう ことも なく なります.「新◯◯」の「新」は 名前の 一部で あり,「サンマリノ」「千昌夫」の「サン」「千」と おなじ ものです.これらを ✕ Sam Marino, Sem Masao とは かかないでしょう.

「新◯◯」と おなじ ような 問題は ほかの 駅名にも あります.「外苑前」「海浜幕張」の ローマ字表記は Gaiemmae, Kaihimmakuhari です.羽越本線では Uzem-Mizusawa(羽前水沢)の つぎが Uzen-Ōyama(羽前大山)です.こんな かきかたは やめて,Gaien Mae, Kaihin Makuhari, Uzen Mizusawa, Uzen Ōyama に すれば,いまより ずっと よみやすく わかりやすく なります.

[よみもの]難読地名の ローマ字

[Yomimono] Nandoku timei no Rômazi

難読地名(大阪・京都)

道路標識(案内標識)の ラテン文字表記は,よく みると わかりますが,日本語の ローマ字表記では ありません.英語です.そのため,英語が わからない 人には まったく 役に たたない ように おもえます.けれども,そういう わけでも ありません.

漢字で かかれた 地名には その 土地の 人で ないと よめない ものが ありますが,そんな 難読地名でも ただしい よみかたが わかるからです.はじめての 旅先で おもしろい よみかたの 地名を みつけた 経験は ありませんか?